この記事は患者さん向けです。

関節リウマチの治療薬の一つであるIL-6阻害薬(インターロイキン・シックス・そがいやく)について、わかりやすくさまざまな情報をまとめています。日本では、トシリズマブ(アクテムラ®)・サリルマブ(ケブザラ®)の2種類が使用できます。

注射するタイプの薬剤ですが、効果が出るのが速やかで、非常に効果がでる方もいます。ここでは、どのような薬なのか使用上の注意点、副作用、使用している方の疑問にお答えします。

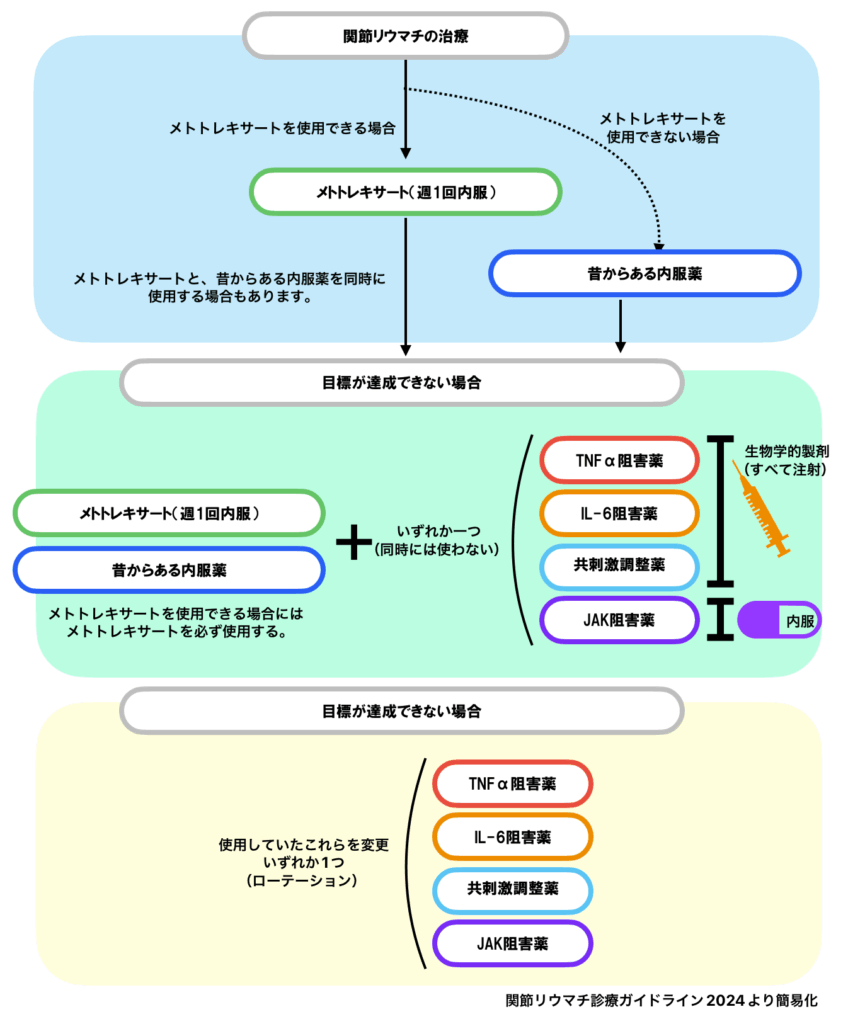

関節リウマチ治療の流れ

関節リウマチに対する治療は、免疫抑制薬を中心に用います。つまり、異常になった免疫を抑え、関節の痛み・腫れを鎮め、破壊を進めないようにすることが目標です。

関節リウマチで最も重要な薬剤である、メトトレキサートを中心として、効果が不充分であれば様々な薬を足したり、変更する、という方針で進めていきます。

メトトレキサートやほかの内服の治療を初めても、目標が達成できない場合、つまり痛みや腫れ、朝のこわばりが残っている場合、採血や超音波の検査で炎症がいまだ残っている場合、主治医の判断で治療を追加することが必要な場合には、追加の治療を検討することが必要です。

この追加の治療の一つとして、IL-6阻害薬があります。

IL-6阻害薬とは?

IL-6とは、体の免疫機能をやりとりしている「サイトカイン」の一つです。

大まかにいえば、IL-6は「炎症」を引き起こすサイトカインであり、関節リウマチ患者さんにおいては関節炎・関節の破壊などに関係していると考えられています。

よって、IL-6をさまざまな方法で阻害する(数を減らす、伝わらないようにする)ことで、関節リウマチの病気を抑えることができます。

このような「サイトカイン」は、細胞表面にある「受容体」に結合して、細胞の中に情報を伝えます。(手紙で例えると、郵便局の人が直接渡すために家の中に上がってくることはせず、家のポストに入れると思いますが、家のポストが受容体です。)

IL-6阻害薬の特徴

TNFα阻害薬に様々な種類がありますが、すべて注射で、その効果はほぼ同じといわれています。(近年患者さんによって違いがあるというデータも出てきていますが、大きくは変わりません。)

注射の方法は3通りあります。

- 静脈注射(一般的な「点滴」に相当する、病院で投与する必要がある、ある程度時間がかかる)

- 皮下注射(一般的な「予防接種」に相当する、家で投与できる、1回10秒前後)

- オートインジェクター:患者さん本人で皮下注射ができる装置。皮膚に当てて押すだけで注射ができる。

- シリンジ:一般的な注射の形をしている。病院で皮下注射する場合はこちらをつかう。

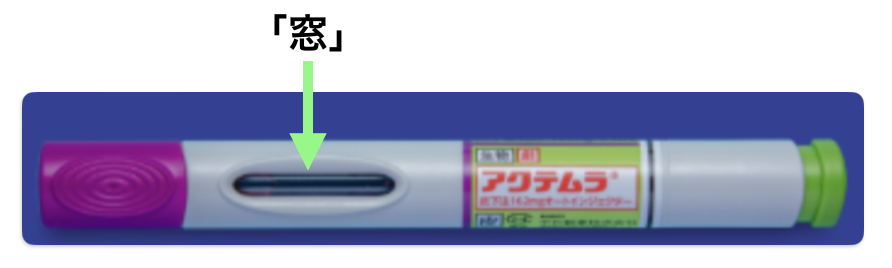

IL-6阻害薬の場合、大半が皮下注射であり、オートインジェクターを使って患者さん自身に家で投与していただくことが多いです。以下のペンのようなみためをしているものが、オートインジェクターです。

中外製薬 アクテムラ皮下注162mgシリンジ・オートインジェクター

IL-6阻害薬の種類

IL-6阻害薬は、現在日本では2種類が使用できます。

トシリズマブ(アクテムラ®)

中外製薬 アクテムラ皮下注162mgシリンジ・オートインジェクター

サリルマブ(ケブザラ®)

ケブザラ皮下注オートインジェクター 剤形写真

https://akp-pharma-digital.com/products/kevzara/about-1

IL-6阻害薬の利点

メトトレキサートなどの、古くから使われている薬剤に比べて、効果が高いことが多く、かつ効果がでるのが早いと言われています。

ではなぜ最初からIL-6阻害薬をすべての患者さんに使用しないのでしょうか。それは一定数の患者さんはメトトレキサートのみで全く症状がない状態まで改善することができるからです。TNFα阻害薬などの新しい薬は値段が高く、まずはそれらを使わずに治療しようという方針になっています。

しかし、例えば関節リウマチの程度が非常に悪い方や、メトトレキサートを使用できず、古くから使われている薬剤で治療することが難しいと考えられる場合には、早めからTNFα阻害薬などを使用することもあります。最終的には主治医の判断が重要です。

IL-6阻害薬の欠点

効果が強力で、かつ早いIL-6阻害薬ですが、以下のような欠点もあります。

- 注射でしか使えない。

- 自己注射の場合には冷所(冷蔵庫)で保存が必要など、管理が面倒な場合がある。

- 手に痛みが強いとうまく打てない場合がある。

- 値段が高い。

- 免疫を抑える力が強いため、感染症の副作用が多い。

- 頻度は高くはないが、特殊な副作用が報告されている。

IL-6阻害薬の副作用

IL-6阻害薬には以下の副作用が報告されています。

- 感染症

- 注射部位反応

- コレステロール増加(脂質異常症・高脂血症)

- 血球減少

- 憩室穿孔

- CRPが低下してしまう

以下で詳しく説明します

感染症

IL-6阻害薬は異常な免疫を抑制してくれますが、広い範囲の免疫を抑制するため、本当は抑制したくない、正常な免疫まで抑制してしまいます。

これによって以下のようなことがおこりやすくなります。

- 普通は軽症で済む感染症が重症になりやすくなる。

- 普通の人がかからない感染症にかかりやすくなる。

- 昔に感染して、今はおさえられていた感染症がぶり返しやすくなる。

以下に詳しく説明します。

- 普通は軽症で済む感染症が重症になりやすくなる。

- 最も身近な感染症でいえば、インフルエンザや新型コロナウイルスでしょう。

- 一部では重症化する方はいらっしゃいますが、普通は自然と治る程度の感染症が、命に関わることになるほど悪くなりやすくなります。

- 普通の人がかからない感染症にかかりやすくなる。

- たとえば真菌(カビ)による肺炎がこの代表例です。

- そのなかでも「ニューモシスチス肺炎」が有名で、発症すると非常に重症な肺炎を起こします。

- 「バクタ®」「ダイフェン®」という薬剤は、このニューモシスチス肺炎の予防のために初報されています。これを飲んでいれば、ニューモシスチス肺炎になることはほぼ防ぐことができます。

- 昔に感染して、今はおさえられていた感染症がぶり返しやすくなる。

- 結核・B型肝炎・C型肝炎・帯状疱疹が代表的です。

- これらの病原体は特殊で、ヒトの体に感染しても、体から完全に排除することができません。完全に排除はできなくとも、通常は体の中で抑えられています。

- 免疫抑制薬を使用すると、抑えられていたものが出現(再活性化)することがあります。

- そのため、免疫を使用する前に、採血で感染したことがないかを確認させていただきます。

- もし感染していた場合、再活性化が起きていないかを、症状や採血で適宜確認することが重要です。

- 結核については、再燃を防ぐための薬を飲んでいただくこともあります。

- 結核・B型肝炎・C型肝炎・帯状疱疹が代表的です。

IL-6阻害薬を使用している限りは、免疫が抑えられた状態が続きます。

注射部位反応

注射する薬のため、注射したところが腫れる・赤くなる・かゆくなる・痛くなるなどの症状が出ることがあります。

通常は一時的なもので終わることが多いですが、激しい場合には医師に報告してください。

脂質異常症・高脂血症

脂質異常症のなかでも、中性脂肪(トリグリセリド)の値が高くなることがあることが知られています。それだけで何か症状が出ることはありませんが、長期間放置していると動脈硬化を来たし、心筋梗塞・脳梗塞などを起こす可能性が高くなるため、脂質異常症の薬が始まる場合もあります。

血球減少

「血球」というのは、血液の中の、赤血球・白血球・血小板の3つの成分を指す言葉です。

IL-6阻害薬では、その中の特に血小板・白血球が減少することがあります。

日常生活を送る上で問題になるほど下がることは稀ですが、外来の採血で確認させていただく必要があります。基本的に自覚症状はでませんが、極端に低下すると以下の症状が出ます。

憩室穿孔・憩室炎

一部の方には、腸に「憩室」という部屋ができることがあります。これ自体は異常ではなく、多くの方にある正常な所見です。

その憩室に炎症が起きてお腹が痛くなったり発熱したりする状態を「憩室炎」といいます。また憩室から出血することを「憩室出血」といいます。

これらの病気になったことがある方は、IL-6阻害薬を使うと、憩室が炎症を起こして破れてしまう「憩室穿孔」を起こしやすい可能性が指摘されています。

「憩室炎」「憩室穿孔」があったかたは、主治医に申しでていただいたほうがよいと思います。

CRPが低下してしまう

IL-6(インターロイキン・シックス)というサイトカイン(免疫のシステムをやりとりする物質)の影響をうけて、肝臓で産生されます。

IL-6阻害薬は、このIL-6(インターロイキン・シックス)を抑えることで、関節リウマチの病気を抑える薬です。ですので、採血のデータ上の、CRPは基本的には0になります。

これのなにが問題かというと、普通の人は風邪を引いたり肺炎になるとCRPが上がるため、採血で「何かが起きている」ということを見つけることができますが、IL-6阻害薬を使用していると、肺炎などがあってもCRPが0のままのため、気がつきにくいことがあります。

したがって、患者さんの症状が非常に重要であるということです。また、膠原病リウマチ内科にとっては常識的な副作用ですが、普通の医師にとっては気がつきにくい副作用でもあります。採血をみて、大丈夫と言われても、ご自身でIL-6阻害薬を使用していますとおっしゃっていただくことが必要な場合もあると思います。

Q&A

使用開始前の疑問

私に向いている?他に選択肢はない?

関節リウマチの治療の原則は確かにあるものの、治療薬の選択はケースバイケースです。

というのも、どの薬が最も効果があるかがはっきり分かっておらず、患者さんの背景(どのような関節リウマチか、金銭面、薬の投与頻度、今までの病気 など)を総合的に判断して、主治医が経験とあわせて選択しているのが現実だからです。

したがって、実際に患者さんをみることなく、この薬がおすすめ、といったことをいうことはできません。

他の選択肢という点では、最近では同じ注射でつかう薬(生物学的製剤)もさまざまな種類があります。それぞれ向いている患者さん、値段、投与タイミングが違うため、主治医に相談してみてください。

治療の原則は詳しくは関節リウマチのページをご参照ください。

どれくらいで効果がある?どれくらいで効果を判断する?

結論からいうと人によりますが、3ヶ月以外に効果がなければ効果がないと考えることが一般的です。

私の経験では、打って翌日には痛みが楽になっている方もいれば、打っても大きくは変わらず数ヶ月経過する方もいらっしゃいます。

どの患者さんにどの薬が向いているかというのは(ある程度予想はできるものの)実際は使ってみなければ分からないことが多いです。

医師からしても、どれくらいから効果があったかは気になるところですので、日記などに痛みの程度を記録していただけると、治療の大きな参考になりありがたいです。

自分でも打てるか不安

自己注射の薬の投与方法は、薬の種類によって多少の違いはありますが、大きくは変わりません。

製薬会社によって、パンフレットや投与の方法の動画を配信していることが多いので確認してみてください。

(トシリズマブ・アクテムラ®の投与方法) https://pat.actemra.jp

実際にご自身で使用されてみることが一番わかりやすいと思いますので、練習用のキットがありますので、医師や看護師に相談してみてください。

注射はどれくらい痛い?

注射で使用している針は、太さで言えば「25〜29G(ゲージ)」程度です。

- 注射の針の太さ (数字が小さいほど太い)

- 18〜20G ・・・献血は18Gが使われる

- 22〜24G ・・・採血や点滴で最も広く使われている

- 23〜25G ・・・予防接種の針

- 25〜29G ・・・自己注射で使用する針

- 32G ・・・インスリンなどで使用する針

このように、使用する針の中でも最も細い部類に入ります。当然注射針は太いほど痛いので、注射針自体の痛みはかなり少ない部類です。(予防接種よりは細い)

ただ、注射針から薬剤が注射される瞬間はある程度痛みがあります。(予防接種と似ています)

患者さんに伺うと、投与していくうちに慣れていく患者さんが多いように思いますが、最初はやはり痛みを気にされる方も多いです。

お金はいくらぐらいかかる?

上でお示ししている価格は「薬価」であり、薬そのものの値段です。

実際にお支払いいただく額は、ご自身の加入の保険による値段になります。(最大記載の3割)

関節リウマチの場合には、薬剤の額によっては高額療養費制度を利用することができます。

高額療養費制度の説明はこちらのページを参照ください。(厚生労働省のページ)

外来でどうやってもらうの?

最初の数回は、院内で看護師などからやり方を教えて差し上げながら、投与していただき、ご自身で使用できる段階で、通常の薬と同様に外来で処方してもらうことになります。

例えば1週間に1回投与する薬なら、3ヶ月後なら、12本処方することになります。

薬は冷蔵庫で管理いただく必要があるので、冷蔵庫の容量や持ち運びという点では大変になってしまいます。

治療全般に関する疑問

日常生活で気をつけた方がいいことは?

免疫抑制薬ですので、免疫が普通の方より抑えられた状態となります。

そのため感染症に注意していただくことが最も重要です。具体的には

- 手洗い・うがい・マスクの着用

- 風邪を引いている方や小さいお子さんと合う際には注意していただく

- 人混みにはできるだけ行かないようにする

お子さんは風邪やお子さん特有の感染症になっていることがあります。通常の大人では感染しなかったり、軽傷で治ることが大半ですが、免疫が抑えられた状態では重症化してしまう可能性があります。

人混みでは、感染症を移される可能性が高まることや、「ほこり」が多く舞っています。この「ほこり」の中に「真菌=カビ」が含まれています。普通、気がつかないうちにホコリを吸い込んでいますが、免疫によってこれは排除されています。しかし免疫が抑えられた状態では、真菌の肺炎になってしまうことがあります。

食事で気をつけるべきことは?

基本的にはバランスのよい食事をとっていただければ、取ってはいけない食品などはありません。

ただし、ステロイド(プレドニン®、メドロール®など)を使用されている方は、幾つか注意していただくことがあります。詳しくはこちらのページをご覧ください。

いつまで使用するの?

関節リウマチの薬は、基本的には、完全に中止することは難しいといわれています。

一部の薬剤では、病気が安定すると減量することができるため、まずは病気の勢いを抑えることに専念し、ある程度の期間(半年〜数年程度)病気が安定したら、減量を考えるというのが現実的な治療方針です。

安定したとしても急激に治療を減らすと、病気がまた悪くなってしまうことがあります(再燃といいます)。これに十分注意して減量していく必要があるため、すぐに治療を軽くすることは難しいことが多いです。

すでに飲んでいるほかの薬と相性は大丈夫?

基本的にはIL-6阻害薬は、他の薬と飲み合わせは問題ないことが多いです。

他の生物学的製剤やJAK阻害薬と同時に使うことはできません。(免疫抑制がつよくなりすぎるため)

具体的に心配な薬剤については、主治医に相談してみてください。

打つ時間は決めた方がいい?

安定して打てる時間を決めておくことが一番よいとおもいます。

朝は忙しく打っている時間がない方は夜がおすすめですし、夜帰ってくる時間が不定期な方は朝がよいでしょう。是非ご自身のライフスタイルに併せたタイミングでの時間を探ってみてください。

体調が悪い、熱が出たが注射はしたほうがいい?

まずは「打たずに、主治医に相談」しましょう。

主治医に連絡がつかない土日などの場合、「打たずに待って、連絡がつくタイミングで主治医に相談」しましょう。

なぜなら、体調が悪い・熱がでたときの、最も恐ろしいことは「感染症」だからです。感染症がある際に注射をしてしまうと、感染症が悪化して大きな問題となってしまいます。

もちろん、元の病気という可能性はありますが、元の病気(膠原病)が悪くなっているのか、感染症科の判断は非常に難しく、時に両方の状態が同時にある可能性もあります。必ず、感染症の存在を考えて対応する、というのが膠原病治療の原則なのです。

主治医に連絡がつかない場合には、躊躇せず病院を受診しましょう。もしもの時の対応をあらかじめ主治医と話しておくことも重要です。

ワクチンは打っていい?

ワクチンには大きく2種類あり、打っていいものと、打つべきではないものがあります。

ワクチンとは、病原体に似た構造をしたものを打つことで、それに対する免疫をつけることを目的としたものです。この、「病原体に似た構造」が、どれだけ似ているかで種類が分かれます。

- ワクチンの種類

- 生ワクチン ・・・病原体に近く、免疫を抑えている状態では打てない

- 不活化ワクチン ・・・病原体にあまり似ておらず、免疫抑制状態でも打てる

結論からいえば、関節リウマチに対して免疫抑制薬を使用している方は、生ワクチンは使用できません。

ただ、大人になって使用するワクチンは、多くは不活化ワクチンなので、一部を除いて打てないものはありません。例えばよく使用するインフルエンザ・新型コロナウイルスワクチンは全く問題ありません。

- 生ワクチン ・・・免疫抑制薬を使用していると打てない

- (基本的には、こどもしか使用しない)

- 麻疹・風疹・水痘・おたふくかぜ・ロタウイルス・結核

- 帯状疱疹(ビケン®)

- (基本的には、こどもしか使用しない)

- 不活化ワクチン ・・・免疫抑制薬を使用していても打てる

- インフルエンザ

- コロナウイルス

- 肺炎球菌

- HPV(ヒトパピローマウイルス)

- 髄膜炎菌

- 帯状疱疹(シングリックス®)

- A型肝炎・B型肝炎

また、免疫を抑制している中では、むしろワクチンを使って感染症を予防することが望ましいと考えられています。例えば、薬にもよりますが、インフルエンザワクチン・コロナウイルスワクチン・帯状疱疹・肺炎球菌ワクチンなどは、接種が望ましいといわれています。

- 免疫が抑えれられている方に推奨されるワクチン

- インフルエンザワクチン

- コロナウイルスワクチン

- 帯状疱疹ワクチン

- 肺炎球菌ワクチン など

ただし、帯状疱疹は二種類あり、ビケン®は使用できません。

妊娠・授乳中でも継続できる?

IL-6阻害薬である、トシリズマブ(アクテムラ®)・サリルマブ(ケブザラ®)は、いずれも妊婦の方に投与為た場合、胎盤を通過することが分かっています。

つまり胎児にもある程度影響がある可能性があります。具体的にどのような影響があるのか、どれくらいの可能性であるのか、ということははっきりは分かっていません。

したがって、主治医によって、投与するメリットが、考えられるデメリットを上回る場合に初めて投与することができます。この判断は、ケースバイケースであるとしかいえず、非常に難しいです。

自己注射キットの使い方の疑問

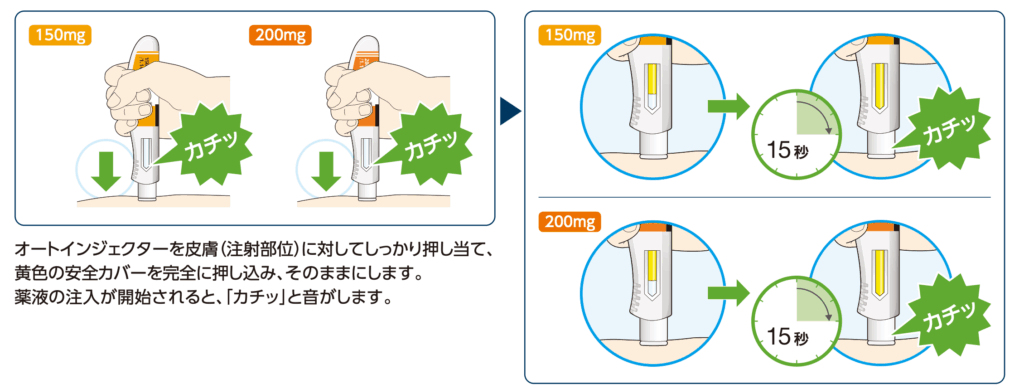

注射の仕方を知りたい

薬の種類によって注射の仕方は少しずつ違い、まちまちなので、その薬ごとの説明書を参考にしてください。

ただ基本的な操作は共通しています。

- 冷蔵庫から取り出し室温に戻す(30分〜1時間・時間は薬ごとまちまち)

- 注射する部分の皮膚を消毒する

- キャップを外し

- 注射器本体を握り

- 皮膚に押し当てて

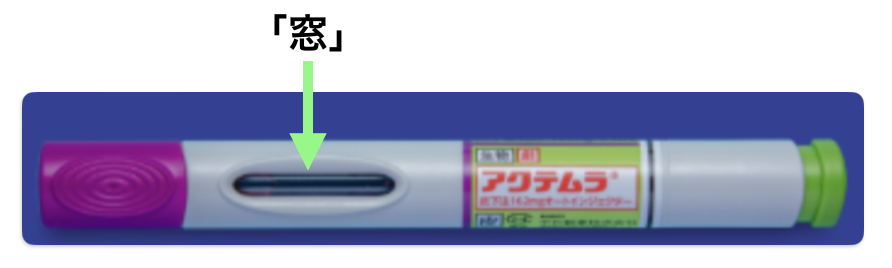

- 2回「カチッ」と音がして確認窓が変化 →この間に薬が注入されます

- 音と確認窓をチェックして離す という方法です。

(画像はサリルマブ®の例)

保存の仕方を知りたい

薬の種類によって薬の扱い方は少しずつ違い、まちまちなので、その薬ごとの説明書を参考にしてください。

ただ基本的な保管方法は共通しています。

- 冷蔵庫( 2〜8 °C )で、箱ごと保存する

- 冷凍庫には保存しない

- 室温では保存しない

注射の種類によっては1度の外来で10本以上の量をお持ち帰りいただくこともあるため、冷蔵庫のスペースを確保していただくことが必要になる場合もあります。

飛行機に持ち込める?海外旅行のときは?

国際線の持ち込みは、基本的には可能です。

Transportation Security Administration(米国運輸保安庁)

JALのお薬・自己注射について

また海外への持ち出しも、基本的には可能です。

- 関節リウマチで使用する注射製剤は、日本側の許可は不要

- 少なくともJAL・ANAでは機内持ち込みが可能

- 航空会社に事前に確認することが理想

- 国によっては、医師の診断書・事前の申請書・持ち込める数に制限がある場合がある

以下のサイトも参考にしてみてください。また、訪問先の在日外国公館に問い合わせることが最も確実かと思います。

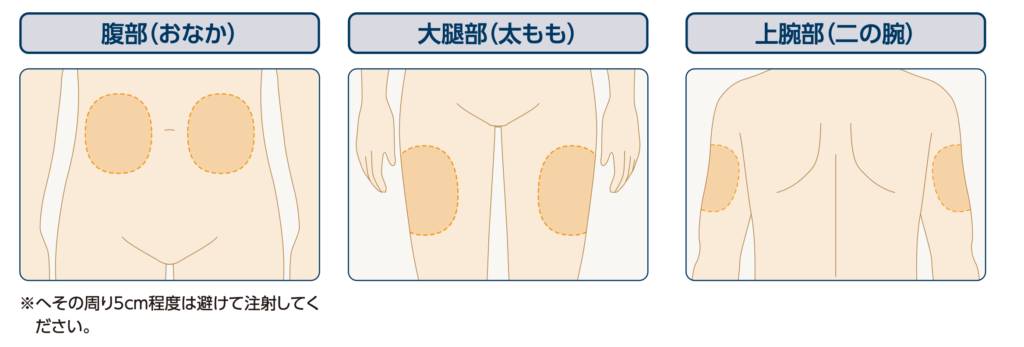

どこに注射したらいい?

薬の種類によって薬の扱い方は少しずつ違い、まちまちなので、その薬ごとの説明書を参考にしてください。

ただ基本的な注射部位は共通しています。

この際、注射する場所は毎回ずらすことが重要です。

前うった場所を忘れてしまう場合は、日記に記載するなどして場所を変えるようにしましょう。

注射器はどこに捨てたらいい?

基本的には、注射キットを処方された病院から廃棄袋も一緒に渡されます。

その廃棄袋に入れて、外来の際に病院に持ってきて破棄しましょう。

針が怖い・・・痛みを減らすには

自己注射で使用する針はかなり細い部類ですので、刺したときの痛みはあまり強くないといわれています。

- 注射の針の太さ (数字が小さいほど太い)

- 18〜20G ・・・献血は18Gが使われる

- 22〜24G ・・・採血や点滴で最も広く使われている

- 23〜25G ・・・予防接種の針

- 25〜29G ・・・自己注射で使用する針

- 32G ・・・インスリンなどで使用する針

ただ(予防接種などでもそうかとおもいますが)薬が入ってくるときには痛みが感じられることが多いです。

私の経験では、最初は痛がっていらっしゃった患者さんでも3〜4回後では、かなり慣れていらっしゃる方が多いように感じます。

あまりにも痛い場合や、打った場所がかゆい・腫れるなどの症状がある場合には、我慢せず主治医に相談しましょう。

お酒を飲んでも大丈夫?

飲酒による影響はあまりないと考えられます。

ただし、あまりに酔った状態では、注射の操作を誤る可能性がありますので、避けた方がよいでしょう。

出血しやすいが打っても大丈夫?

針の太さが細いため、出血する可能性は高くありません。

打った後は、打った場所を10秒ほどしっかりと抑えるようにしましょう。それで1度確認し、それでも血がにじんでくるようならば、さらに3分ほどその場所を抑えてみてください。

出血した場合にまずすることは、「圧迫止血」といって抑えて血を止めることが重要です。

毎回血が止まりにくく、大変な場合は主治医に相談してみてください。

注射した後にお風呂やサウナに入っても大丈夫?

注射の後、注射した部分から出血したり、腫れたりしていなければ大丈夫です。

注射器本体の管理の疑問

冷凍してしまった!大丈夫?

- 冷凍してしまったら、その薬は使ってはいけません。

- 仮に解凍したとしても、使用してはいけません。

というのも、注射の薬はタンパク質なので、冷凍してしまうと中の薬が変化してしまっている可能性があるからです。解凍しても元に戻るわけではないので、1度冷凍したら主治医に連絡して、新しいものをもらいましょう。

室温で放置してしまった!大丈夫?

薬の種類によりますが、ある程度の期間なら、室温でおいておいても大丈夫なことが多いです。

ただし、期間は薬によって異なり、また再度の冷蔵はしてはいけません。

記載の温度より高い温度であった場合には、薬剤が変性してしまう可能性があるため、使用してはいけません。

それぞれの薬剤の添付文書より引用

このようなことが起きた場合、薬が足りなくなると思いますので、主治医に連絡して外来の予約をとりましょう。

落としてしまった!強く振ってしまった!

外見で大きな変化がなくても、針や本体の内部に異常がおきている可能性があります。また、キャップを外した後だと、針が汚染され、感染症を起こす可能性があります。

このようなことが起きた場合、薬が足りなくなると思いますので、主治医に連絡して外来の予約をとりましょう。

注射器がなくなってしまった

なくなってしまった場合には、すぐに主治医に相談しましょう。

新しい薬剤を処方してもらう必要があります。

間違えて違うタイミングで使ってしまった、投与し忘れた

原則として、投与し忘れた場合でも、1回に忘れた分と併せて2回分使うことはしてはいけません。

免疫を抑える作用が、強く出すぎてしまう場合があるからです。

忘れたことに気がついたタイミングで投与するかどうかは、ケースバイケースとしかいえません。

いずれにしても2〜3日程度ずれたぐらいでは大きな問題になることはないといえますが、忘れたことに気がついた場合には、主治医に投与について聞いてみましょう。

ペンが故障してしまった!

以下のような故障を考える状態の時は、その注射器は使用をやめて、主治医に連絡しましょう。

主治医からは製薬会社へそういった故障の事例を報告する必要があるためです。

注射器を打つときのトラブル

カバーを外したら薬液が漏れた

カバー・キャップを外したときに、数滴薬が漏れることはあり、問題ありません。

明らかに注射器が破損している、薬液が多く漏れている場合にはその注射器は使わないようにしましょう。

また、注射器の故障や破損について主治医に報告しましょう。

薬剤が入りきらなかった

押し当てる時間が短かった、斜めに打ってしまったなどで、注射器の窓が完全に変わりきらなかったとき、薬がうまく投与できていないと考えられます。

中外製薬 アクテムラ皮下注162mgシリンジ・オートインジェクター

医師に連絡して指示を仰ぐようにしましょう。

斜めに打ってしまった

注射製剤は皮膚に対して、垂直(90度)で投与することが基本です。

これを斜めに打ってしまうと、うまく皮膚に薬剤が入りきらなかったりして問題になることがあります。

基本的には、注射器の「窓」が完全に変わっていれば、薬は投与されているので問題ないことが多いです。

中外製薬 アクテムラ皮下注162mgシリンジ・オートインジェクター

窓が完全に変わっていない場合には、薬がうまく投与できていないと考えられます。

医師に連絡して指示を仰ぐようにしましょう。

打った部位が赤い・痛い・かゆい

打った部分が赤くなる、痛くなる、かゆくなることを「注射部位反応」といい、よくある副作用の一つです。

すべての注射製剤で報告されていますが、多くは軽度で、中止は不要なことが多いです。また継続して使用していくと、慣れてきて減少するといわれています。

以下の場合には主治医に相談してみましょう。

打った部分は揉まない方がいい?

自己注射製剤においては打った場所は揉まないようにしましょう。

アルコール綿などで10秒ほど軽く抑えて、出血がでないようにすることで充分です。

打ったところが出血してしまった

打った後は、打った場所を10秒ほどしっかりと抑えるようにしましょう。それで1度確認し、それでも血がにじんでくるようならば、さらに3分ほどその場所を抑えてみてください。

出血した場合にまずすることは、「圧迫止血」といって抑えて血を止めることが重要です。

針の太さが細いため、出血する可能性は高くありませんが、毎回血が止まりにくく、大変な場合は主治医に相談してみてください。

ほか

内視鏡検査(胃カメラ・大腸カメラ)が予定されているが大丈夫?

胃カメラ・大腸カメラ程度の検査であれば、薬剤を中止する必要はありません。

不安な場合には、検査の前に主治医に相談してみてください。

手術を控えているが大丈夫?

手術の大きさや程度によってケースバイケースと言わざるを得ませんが、小さな手術であれば問題になることは少ないです。(皮膚の一部を取る、胃カメラ、大腸カメラなど)

ただ、全身麻酔を必要とする手術の場合には、一時薬を中止した方が良いこともあります。治療中の病気の状態や、手術の程度によって、バランスを考える必要があるため、主治医に相談することが重要です。

【更新情報】2025/08/28 Q&Aを一部修正しました

コメント