ステロイド(副腎皮質ステロイド・グルココルチコイド)は、関節リウマチなどの膠原病・気管支喘息・皮膚の塗り薬など、非常に様々な領域で使われています。

このページではステロイドを使用する、また使用している患者さん向けに、ステロイドの効果・副作用・使われ方について説明します。

ステロイドの基本情報

ステロイドとは何か

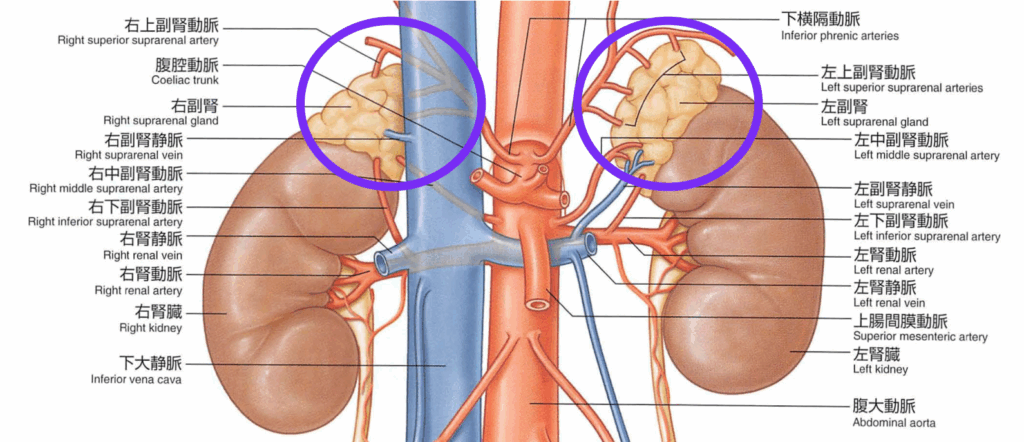

ステロイドとは、正式には「副腎皮質ステロイド」と呼ばれる、副腎で作られるホルモンを抽出した薬剤です。

「副腎」とは、腎臓の上についている臓器で、様々なホルモンを作っています。

グレイ解剖学アトラス原著第2版より

この副腎からは3種類のホルモンが作られるのですが、それらを副腎皮質ステロイドと呼びます。

つまり、人間が1から作った薬ではなく、もともとヒトの体の中に存在したホルモンを濃縮した薬剤なのです。

ホルモンは、副腎皮質ステロイド以外にも様々な種類があり、「ステロイドホルモン」というグループがあります。副腎皮質から作られるホルモンはすべて、ステロイドホルモンに分類されるため、副腎皮質ステロイドと呼ばれています。

副腎皮質ステロイドには強力な免疫・炎症を抑える力があり、薬剤としてはこの力を期待して使います。

免疫とは何かについては、こちらのページを参照してください

なぜステロイドを使うのか

ステロイド(正式には副腎皮質ステロイド)には、強力に免疫を抑える、炎症を抑える作用があり、主にこれを目的に使います。

つまり、異常な免疫・炎症が病気の原因となっている病気に対して使うことが一般的です。

そのような病気の代表が、膠原病・アレルギーです。

膠原病について、詳しく知りたい方はこちらのページを参照してください。

神経の病気でも、免疫の異常による場合があり、その際もステロイドを使用します。

血液の病気やさまざまな癌においても時に使用されることがあります。

副腎皮質ステロイドホルモンが体内から分泌されない病気の方では、これを補充する目的で使用することもあります。

ステロイドにはどのようなものがあるか

ステロイドには非常に多くの種類があり、内服・注射・塗り薬などいろいろな使用方法があります。

以下に例を示します(括弧の中は商品名)

ステロイドの特徴の一つに、内服・注射(点滴・皮下注射・筋肉内注射)・塗り薬・吸入薬など、様々な方法で使用できるという点があります。

ステロイドは、異常な免疫を抑えるために使用しますが、その異常な免疫の場所に応じて使用方法を変えることができます。

例えば、体全体で異常が起きる場合に(膠原病など)は内服で、皮膚だけの場合は塗り薬でなどのように。

ステロイドは副作用の多い薬ですから、このようにしてできるだけ体への影響を少なくすることが重要です。

なお、膠原病の場合は、内服で使用することが大半です。

内服のステロイドで最も一般的なものは、プレドニン®(一般名プレドニゾロン)で、直径5mmほどの小さな錠剤です。1錠10円程度と、価格も非常に安いです。

https://med.shionogi.co.jp/products/medicine/predonine-tablets.html より

グルココルチコイドはステロイドと同じ?

基本的には同じものを指すと考えてよいです。

細かい話になりますが、ステロイドとは、正式には「副腎皮質ステロイド」と呼ばれる、副腎で作られるホルモンを抽出した薬剤です。

副腎皮質で作られるホルモンには3種類あり、そのうちの1種類の効果を期待して副腎皮質ステロイドを使用することが多いです。

その1種類のホルモンの名前が、「グルココルチコイド」であり、「副腎皮質ステロイド」と同じ意味で使われることが多いです。

医学的に正確にいえば、副腎皮質ステロイドのなかに、グルココルチコイドが存在することになります。

ステロイドの利点

効果が強い・広い・早い

- 効果が強い ・・・異常な免疫を強く抑えることが可能

- 効果が広い ・・・様々な病気に広く使用することができる

- 効果が早い ・・・人によっては飲んだその日に効果が現れる

免疫を抑える薬剤のなかで非常に強力、かつ広い範囲の免疫を抑え、効果が早いという利点があります。

効果が強い

免疫を抑える作用が非常に強く、異常な免疫を強力に抑えることができます。

その反面、本来維持されて欲しい正常な免疫まで抑えてしまいます。

効果が広い

免疫とは非常に複雑なシステムで、様々な経路がありますが、それらを1度に抑えることができます。したがって、様々な病気に幅広く効果を発揮することができるのです。

その反面、本来維持されて欲しい正常な免疫まで抑えてしまいます。

効果が早い

免疫を抑える薬は様々にありますが、どれも週〜月単位で効果が現れることが多い中、ステロイドは時間〜日の単位で効果が現れます。

急激に免疫異常が進んでいる病気の場合には、効果の早い薬を使う必要があり、そのような病気ではステロイドは必須の薬です。

歴史がある薬剤

最も歴史のある免疫抑制薬の一つで、経験が蓄積されています。

新しい薬の方が、なんとなく効果があってよい薬のようなイメージがあるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。

新しい薬は、予期せぬ副作用や、効果が想定されているほど充分ではなかったりと、様々な問題を抱えている可能性があります。

その点、ステロイドは経験上、様々な病気に対して確かな効果があることが分かっているため、効果について信頼の置ける薬ということができます。

さまざまな使用方法がある

- 内服 ・・・全身に対して効果を出したい

- 点滴・注射 ・・・内服ができないとき、関節の中だけに使いたい

- 塗り薬 ・・・皮膚だけに効果を出したい

- 吸入薬 ・・・気管支だけに効果を出したい

ステロイドには非常に多くの種類があり、内服・注射・塗り薬などいろいろな使用方法があります。

ステロイドは、異常な免疫を抑えるために使用しますが、その異常な免疫の場所に応じて使用方法を変えることができます。

ステロイドは副作用が多い薬のため、使う量は最小限にしたいのですが、効果を発揮したい場所にターゲットして使用することができます。

内服しかできないタイプの薬剤もたくさんあり、その場合は調子が悪くなって内服できなくなると、実質薬が使えなくなってしまいます。その点ステロイドは点滴でも使用できるので、内服できなくなっても投与できなくなるということはありません。

値段が安い

免疫を抑える薬は様々にありますが、特に最近出た薬剤は、非常に高価なものが多いです(数万〜数百万するものも)

ただステロイドは、歴史があることもあり値段が安いです。

例えば内服で最もよく使われるプレドニゾロン(プレドニン®)は1錠 10円程度です。

塗り薬や吸入の薬はそれよりはある程度高いですが、それはステロイド以外の成分のためです。

プレドニゾロン(プレドニン®)

https://med.shionogi.co.jp/products/medicine/predonine-tablets.html より

ステロイドの欠点・副作用

残念ながら、ステロイドはその強力な効果と引き換えに、多くの副作用があります。

ただ、ステロイドを使うとすべての人に副作用が出るわけではありません。

ステロイドによる副作用がでやすい人、注意する必要がある人は、以下のような方です。

- ステロイドを内服・点滴で使用した場合

- 塗り薬や吸入薬では副作用は起こりにくいといわれています

- ステロイドの使う量が多い

- 副作用によって起きやすい量が違います。

- 目安としては10mg以上使用すると様々な副作用が出現しやすいです。

- ステロイドの使う期間が長い

- 副作用によって起きやすい期間が違います。

- 不眠などは投与したその日から、免疫を抑える作用は2週間以上かかります。

- もともと副作用と同じ症状をお持ちの方

- 肺などに感染しやすい状態がある(間質性肺炎・喫煙など)

- もともと生活習慣病(糖尿病・高血圧・脂質異常症)がある

- もともと骨粗鬆症がある

- もともと不眠がある

副作用は以下の5つに大きく分けられます。

- 感染症

- 生活習慣病(成人病)

- 体がもろくなる

- 精神系

- ほか

それぞれ以下に詳しく述べていきます。

感染症

ステロイドは異常な免疫を抑制してくれますが、広い範囲の免疫を強く抑制するため、本当は抑制したくない、正常な免疫まで抑制してしまいます。

基本的には、内服で使用する場合に免疫が大きく落ち、塗り薬・吸入薬では大きく免疫が落ちることは少ないです。

これはある程度やむを得ないことですが、以下のような副作用が出現します。

① 普通は軽症で済む感染症が重症になりやすくなる

例えば身近な感染症である、インフルエンザや新型コロナウイルスや、ただの風邪であっても、普通は自然と治ることの多い感染症が、命に関わることになるほど悪くなることがあります。

② 普通の人がかからない感染症にかかりやすくなる

たとえば真菌(カビ)による肺炎がこの代表例です。

そのなかでも「ニューモシスチス肺炎」が有名で、発症すると非常に重症な肺炎を起こします。

「バクタ®」「ダイフェン®」という薬剤は、このニューモシスチス肺炎の予防のために使用されます。これを飲んでいれば、ニューモシスチス肺炎になることはほぼ防ぐことができるため、ステロイドを多く使用する方には、内服していただきます。

③ 以前に感染して、今はおさえられていた感染症がぶり返しやすくなる

ぶり返す可能性のある感染症として、結核・B型肝炎・C型肝炎が代表的です。

これらの病原体は特殊で、ヒトの体に感染しても、体から完全に排除することができません。

通常は、完全に排除はできなくとも、通常は体の中で免疫が働き、常に感染症を抑え込んでいます。そのため、仮に感染したことがあっても、普通は大きな問題になることはありません。

しかし、免疫抑制薬を使用すると、病原体を押さえ込んでいた免疫が弱められてしまい、抑えられていたものが出現(再活性化)することがあります。

感染したことを調べる方法としては、採血で感染したことがあるかどうかが分かります(抗体を調べる)。

そのため、ステロイドを内服・点滴である程度の量を使用する予定の前には、必ず採血が必要です。

B型肝炎については、ステロイドの薬を使っている間に、2−3ヶ月ごとに採血し、「再活性化」が起きていないことを確認する必要があります。

もし再活性化が起きてしまったら、内服の薬で治療を行う必要があります。

感染症にならないためには

ステロイドの内服をある程度の量・期間で使う場合には、日常生活において、感染症にならないための工夫をお願いすることがあります。

といっても特別なことは必要なく、一般的に感染症への対策を行うことです。

つまり、マスクを着用する、手洗い・うがいを行う、などです。

マスクは確かにすべての菌・ウイルスを防げるわけではありません、その量を大幅に減らすことはできます。これによって感染症を減らすことが可能です。

また、人混みにはできるだけ行かないようにすることをお願いしています。

これは、人混みでは他の人から感染症を移される可能性があるばかりではなく、人混みに行くとホコリが舞っていることが多いためです。ホコリの中には眼に見えないカビ(真菌)が含まれています。普通の人はこれを吸い込んでも免疫によって守られますが、免疫が抑えられていると、真菌の感染症になってしまうことがあります。(ニューモシスチス肺炎など)

どの程度、このような生活を続ける必要があるかは、はっきりとしたデータはありませんが、プレドニゾロン(プレドニン®)10mg(1日あたり)まで減らしていけば、ある程度は大丈夫だろうと言われています。

ただあくまで目安であり、ステロイドを使用している病気や、元々の体の状態、年齢、ステロイドを使用する期間等によって対応は異なるので、詳しくは主治医に聞いてみましょう。

生活習慣病(成人病)

生活習慣病とは以下を包括した概念ですが、これらがすべて生じやすくなります。

糖尿病

高血圧

- 内服・点滴で使用した場合に起こりやすいです(吸入・塗り薬では起こらない)

- 基本的には使う量・期間が多いほど起こりやすいです

- もともと高血圧がある人は悪くなることが多いです

- もともと高血圧がなくても、血圧を下げる薬が必要になることがあります

- 長期間使っても高血圧にならない人もいます

- 内服する薬以上に、食生活が重要です

脂質異常症(高脂血症)

- 内服・点滴で使用した場合に起こりやすいです(吸入・塗り薬では起こらない)

- 基本的には使う量・期間が多いほど起こりやすいです

- もともと脂質異常症がある人は悪くなることが多いです

- もともと脂質異常症がなくても、脂質を下げる薬が必要になることがあります

- 長期間使っても脂質異常症にならない人もいます

- 内服する薬以上に、食生活が重要です

体が「もろく」なる

体の様々な部位が「もろく」なっていきます。具体的には

骨がもろくなる ・・・骨粗鬆症

実はなぜステロイドを使用すると骨がもろくなるかはよく分かっていません。年齢を重ねると骨を作る能力が落ちるため、骨がもろくなり、骨粗鬆症と呼ばれる状態になりますが、それとは違う原因の可能性が指摘されています。

最近の研究では、どのような量を使用しても骨粗鬆症が進むことが分かっています。 Osteroporosis International(2024) 35:805-818.

ただ、多くの量を使用するほど、骨がもろくなりやすいことは明らかなので、不要なステロイドは使わず、早く減らすことが重要です。ただステロイドの減量は元の病気、現在の状況、他の薬の使用状況など様々な要素を考える必要があるため、高度な判断が必要になります。

胃腸がもろくなる ・・・胃潰瘍・十二指腸潰瘍

以前は、ステロイド自体によって胃潰瘍・十二指腸潰瘍が生じるとされていました。

現在ではステロイドの使用そのもので増えるわけではなく、他の胃潰瘍・十二指腸潰瘍を起こしやすい状態を助長すると考えられています。

つまり、胃・十二指腸に傷がついたとき、それを修復する能力が低下することによって、胃潰瘍・十二指腸潰瘍が起こりやすくなるといわれています。

そのため、ステロイドを内服するときには、胃薬を内服していただきます。これによってある程度の胃潰瘍・十二指腸潰瘍を予防することができますが、それでもなる方はいらっしゃいます。

筋肉がもろくなる ・・・筋力低下(ステロイドミオパチー)

大量のステロイドを長期に使用した場合、ステロイドによって筋肉が影響を受け、筋力が低下することがあります。

急に筋力が低下するわけではなく、気がついたら筋力が低下していた、立ち上がるために何かに捕まらないと立ち上がれない、手を挙げるとすぐに疲れるといった症状が出現することが多いです。

これを予防するためには、日常的に運動習慣を持つことが重要です。また、現在は治療の発展によってステロイドを減らすことができるようになっているため、これによって寝たきりに至るほどの状態になる方は稀です。

皮膚がもろくなる ・・・アザができやすくなる

ステロイドをある程度長期(目安は2−3週間)に使うと、皮膚がもろくなっていきます。

ぶつけたつもりがないのにアザができたり、それが消えにくくなるという症状が中心です。

特に手術などがある場合には、ステロイドの量を極力減らさないと、手術の傷がくっつきにくくなったり、再度破れてしまったり、傷が感染してしまったりする可能性が高くなります。

そのため手術の前に、可能な限りステロイドの量を減らす必要がありますが、それによって病気が悪くなってしまってはそれこそ手術どころではなくなってしまうため、難しい判断になります。

ビタミンC(シナール®)を内服すると、傷の治りが早くなる場合があります。

精神症状

不眠症

ステロイドを内服や点滴で使用した場合に生じます。

最も早く生じる副作用で、初日の夜から起こりえます。起こらない人は全くおきませんが、起きる人は睡眠薬を使っても眠れないこともあります。

その場合はステロイドの量や飲むタイミングを調節します。夕食後に内服する量を減らし、朝に偏らせることである程度改善が期待できます。

うつ症状・躁症状

うつ症状とは、「うつ病」のような症状のことです。つまり、気分が落ち込み、物事への興味・関心がなくなる症状です。

躁症状とは、「躁病」のような症状のことです。つまり、気分が正常な範囲を超えて高ぶって、日常生活に支障を来すような症状です。

こういった、ステロイドによって精神的な問題がもたらされることをステロイド精神病といいます。

ステロイドを短期間に大量に使うと躁症状などが、長期間使用するとうつ症状が出現しやすいとされますが、どのような人に出現しやすいかははっきりと分からず、使ってみなければ分からないことが多いです。

出現してしまった場合には、精神科の薬を使いながら、ステロイドを可能な限り少なくすることが重要です。

ほか

見た目の変化

ステロイドをある程度の量・ある程度の期間使用した場合に、様々な見た目の変化が起きることがあります。

ステロイドの量と期間が多いと、誰にでも起きる副作用といえます。

あくまで私の経験ですが、量として0.5mg/kg以上、期間として2週間以上使うと起きやすいと考えています。ただし、これより少ない量でも長期に使ったり、多い量を短期間に使うと生じる方もいますので、あくまで目安と考えてください。

また、副作用のでやすさには個人差があり、どの程度使用すればでるかは使ってみないと分かりません。

いずれの副作用もステロイドを減らしていけば改善していきます。しかしこのような変化が生じることを予防する手段はありません。

白内障・緑内障

ステロイドをある程度の量・ある程度の期間使用した場合に、白内障・緑内障が起きることがあります。

ある程度長期にわたって使用することで起きます。(半年以上など)

ステロイドを使用している間は、眼科に定期的に行っていただくことが望ましいとされています。(特にもともと白内障・緑内障がある方)

白内障の手術をされた方は、白内障・緑内障になることはほとんどないとされるため、心配いりません。

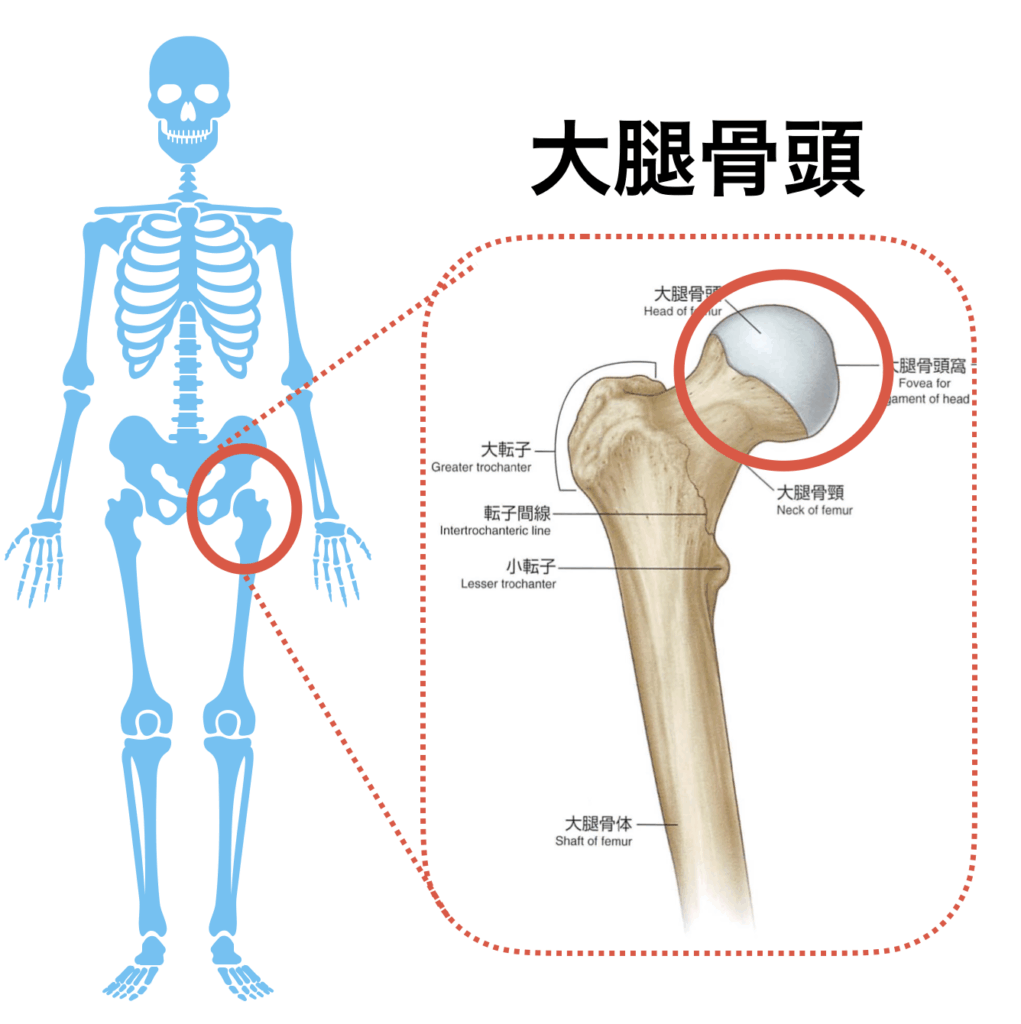

大腿骨頭壊死

ステロイドをある程度の量・ある程度の期間使用した場合に、「大腿骨頭壊死」が起きることがあります。

大腿骨頭とは、人間で最も大きな骨である「大腿骨」の「頭」にあたる部分で、骨盤に入り込んでいるところです。ここで体重の半分を支えるわけなので、非常に重要な部分です。

「壊死」とは、簡単にいえば「腐る」ことです。

つまり重要な大腿骨の頭部が腐ることで、体重を支えきれず、潰れてしまったり、そのために痛みが出現します。

1度生じてしまうと手術が必要になります。そのため股関節に痛みを感じた場合には、すぐに教えていただくことが重要です。

ただ、過度な心配をする必要はなく、生じることは非常に稀とされます。お酒を飲んだり、タバコを吸っている方は起こりやすいとされますが、具体的にどの人に生じるかは使ってみないと予測できません。

ステロイド治療の流れ・注意点

残念ながら現在の医学では、少なくとも膠原病の治療初期には、ステロイドを使わざるを得ない場面が大半です。ステロイドの副作用を恐れて、充分に使用せず、元の病気で亡くなったり、重大な障害が残ってしまうことは避けなくてはいけません。

使用することのメリット、デメリットを患者さんにも把握いただき、納得した上で使用していくことが一番のよい使い方と言えます。

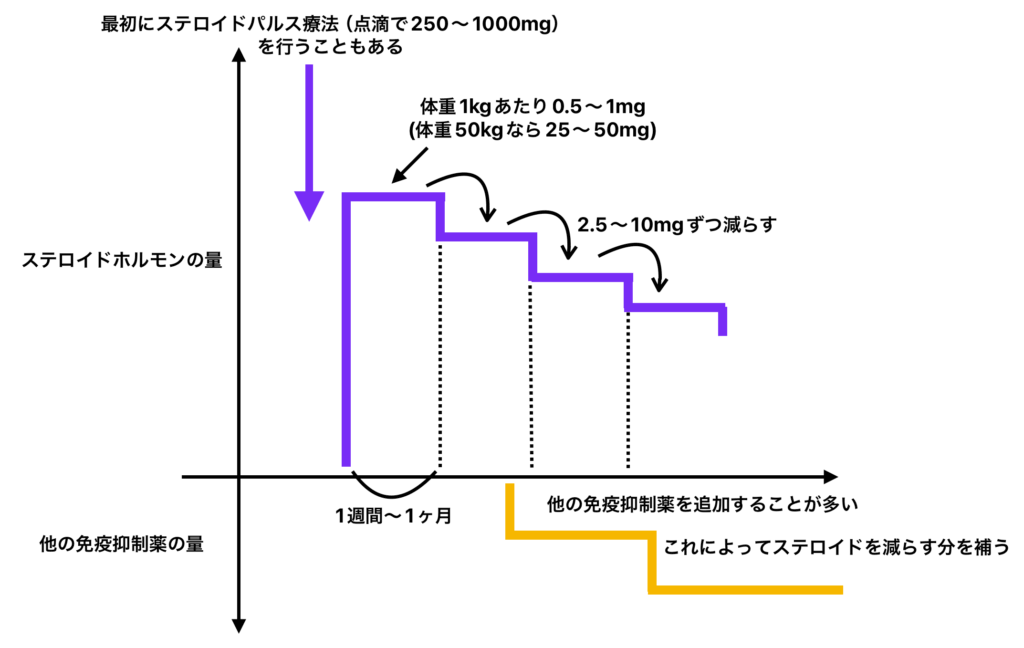

膠原病におけるステロイドを使った治療の流れ

ステロイドの使用量・内服方法は、膠原病や患者さんそれぞれによって全く異なりますので、ひとことでまとめることはできませんが、大まかな方針は共通していますので、簡単に説明します。

- 当初はしっかり免疫抑制をかける(場合によってはステロイドパルスという点滴)

- 病気が安定したらステロイドを速やかに減らす (一定の期間ごとに内服量を減らしていく)

- その過程で他の免疫抑制薬を併用することが多い (場合によっては複数種類、注射製剤も使われる)

ただし、これは病気・施設によって全く異なりますので、あくまで考え方の基本として参考程度と思っていただければと思います。

ステロイドについて、必ず守っていただきたいこと

絶対に薬を中断してはいけない、ということです。

最初に申し上げたように、ステロイドは、本来は自分の体から出ているホルモンです。ステロイドの内服をしばらくしていると、ホルモンを作らなくても勝手に補充される状態になるため、自分の体でホルモンを作ることを休憩してしまいます。

(完全にホルモンを作ることをやめるわけではないので、徐々にやめれば大きな問題にならないことが多いです。先ほどの図で、階段状に減らしていたのはこのためもあります)

ここで急にステロイドをやめてしまうと、体にとって必要不可欠なホルモンがなくなってしまい、時に命に関わる事態になりかねません。(副腎不全症といいます)

よってステロイドは体調が悪くても、食事が食べられなくても、必ず飲み続ける必要があります。逆に、気持ちが悪いなどの症状で薬が飲めない場合には、点滴に切り替えての補充が必要になるため、必ずかかりつけに相談し、場合によっては直ちに病院受診をしてください。

ステロイドQ&A

使用する前の疑問

そもそもステロイドは何のために使うの?

通院の頻度は?

元の病気によって大きく異なるため、参考程度に捉えていただければと思います。

塗り薬、吸入薬などで使う場合には、頻繁に通院する必要はありません。

膠原病に対して、ステロイドを内服で使用している場合には、ステロイドの量が多いうちは2週間〜1ヶ月ごとに。病気が安定すれば1ヶ月〜3ヶ月ごとに来ていただくことが多いです。

当然、元の病気がどれほど安定しているか、副作用がどれほど出ているかなどで、人によって通院する頻度は大きく変わります。詳細は主治医に聞いてみましょう。

通院の時にする検査は?

元の病気によって大きく異なるため、参考程度に捉えていただければと思います。

塗り薬、吸入薬などで使う場合には、ステロイドを使っていことに対する検査は不要なことが多いです。(通院している病気に対して、検査が必要なことはあります。)

膠原病に対して、ステロイドを内服で使用している場合には、糖尿病・脂質異常症などが起きていないかを確認するための採血や、免疫が抑えられたことによって肺炎が生じていないかを確認するためのレントゲンなどが必要になることが多いです。

他には定期的に骨密度の検査、白内障・緑内障の可能性がある方は眼科の検査などが必要になります。

内服に対する疑問

どのくらいの期間飲むの?

何の病気に使うかによって、ステロイドの使い方は大きく異なります。

病気によっては1週間程度の内服で終了できることもあれば、ある程度の量でずっと使い続ける必要があることもあります。

どのような病気に対して使っているかが一番大事なので主治医に聞いてみましょう。

膠原病に対しての使いかたは、上の「膠原病におけるステロイドの使い方」を参考にしてください。

最終的には飲まなくてもよくなる?

何の病気に使うかによって、ステロイドの使い方は大きく異なります。

ステロイドは長期に使用すると様々な副作用が出るため、基本的には徐々に減らしていき、最終的には0にすることが目標です。

しかしながら、病気によっては最終的にステロイドを使わなくても他の薬でよいものもあれば、ステロイドを使い続けざるを得ないものもあります。

また同じ病気であっても、人によってステロイドなしで安定する方もいれば、ステロイドをやめると病気が悪くなってしまうので、どうしても続けざるをえない方もいます。

そのため、主治医であっても、ステロイドをやめられるかどうかは予測することが難しい場合が多いです。

膠原病に対しての使いかたは、上の「膠原病におけるステロイドの使い方」を参考にしてください。

朝に飲むのはなぜ?

ステロイドは、「副腎皮質ステロイド」という、誰でも体の中で作っているホルモン由来の薬剤です。

通常、このホルモンは朝に多く産生され、夜にはほとんど作られません。

そのため、体の通常のホルモンに合わせるために、朝に多く飲むことが多いです。

ここからずれて内服すると、例えば夜に飲んでしまうと、「不眠」の副作用が強くでることもあります。

ただ病気の状態によっては、朝・昼・夕にまんべんなく飲むことが重要な病気もあるため、必ず朝に飲む方がよいというものではありません。

他の薬を飲んでも大丈夫?他の薬との飲み合わせは?

ステロイドは、「副腎皮質ステロイド」という、誰でも体の中で作っているホルモン由来の薬剤です。

そのため、何かの薬剤と飲み合わせが悪いことは少ないといえます。

ただ、ステロイド以外の免疫抑制薬については、他の薬との飲み合わせが悪いものが幾つかあるため、サプリメントを始めたり、心配な場合には主治医や薬剤師に確認してみましょう。

(一部の薬はステロイドを分解してしまうので、ステロイドを多めに内服する必要があるものがあります。)

内服中の生活での疑問

食事はどのように気をつけたらいい?

- 生活習慣病になりやすい・悪くなりやすいので食生活に気をつける

- 具体的には高血圧・糖尿病・脂質異常症(高脂血症)に注意

- 高血圧 ・・・ 塩分を取り過ぎないように

- 糖尿病 ・・・ 糖分を取り過ぎないように

- 脂質異常症 ・・・ 脂質を取り過ぎないように

- 食欲が増えることがあるので、食べ過ぎに気をつける

ステロイド内服中は食事の管理が大切です。重要な点は2つあります。

一つは、ステロイドの副作用によって、生活習慣病がない人でもなりやすく、もともと生活習慣病がある方はそれが悪くなりやすいというものがあります。

生活習慣病の難しいところは、血圧測定や採血でしか分からず、症状が出ないということです。症状が出るときには、脳卒中や、神経傷害など、取り返しのつかない状態として生じます。そのため、症状のないうちから対策することが非常に重要なのです。

食事の注意点としては、塩分・糖分・脂質に配慮し、バランスのとれた食事を取る必要があります。

具体的には、生活習慣病の程度によってどこまで厳密に管理するべきかが変わります。病院によっては外来で栄養指導を受けられるところがあります。

二つ目は、ステロイドの副作用によって、食欲が増えることがあるので、食べ過ぎに気をつけるということです。

食欲については抑える薬は現状ありません。腹持ちのよい食事を取る、あらかじめ食事の量を決めておきそれ以上は食べないようにする、間食を買わないなどの工夫が有効です。

ステロイドの量が多いほど、食欲も強くなることがいわれています。そのため、ステロイドを減らしていけば徐々に収まってくることが多いです。

お酒は飲んでいい?

ステロイドを飲んでいても、お酒を飲んではいけないということはありません。

ただ、生活習慣病に関連して、幾つか注意点があります。

アルコールは脂肪肝(肝臓に脂肪が入り込んでしまい、進行すると肝臓の機能が落ちる)を引き起こす可能性があります。そのため、脂質異常症があったり、すでに脂肪肝がある場合は、飲酒を控える方がよいとされています。

また、飲酒そのものではなく、飲酒する際のつまみには、塩分・糖分が多く含まれていることが多いため、それに伴って、高血圧・糖尿病を引き起こしてしまうこともあります。

また、飲み過ぎることは当然いいことは全くありません。節度のある飲酒が望ましいとされます。

節度ある飲酒は、1回あたり、アルコール量20gで、週2回以上の休肝日があるものをいいます。

アルコール量は、お酒の量(mL単位)× アルコール度数(%) × 0.008で計算します。例えばビールは5%なので、中瓶1本でちょうど20gぐらいです。

タバコは吸っていい?

例えば気管支喘息や膠原病に対してステロイドを使っている場合には、喫煙によって病気が確実に悪くなるため、必ず禁煙しましょう。

いくら病気に対して強力に薬を使っても、病気を悪くするタバコを吸っていると、いつまでもよくなりません。禁煙外来なども利用して、必ずやめましょう。

運動はなにを、どれくらいしたらいい?

ステロイド使用中は、適切な運動が非常に重要になります。その理由は

- ステロイドの副作用に生活習慣病があるため

- 高血圧

- 糖尿病

- 脂質異常症(高脂血症)

- ステロイドによって食欲が増えることがあるため

- ステロイドによって骨粗鬆症になりやすくなるため

ステロイドの使用によって、高血圧・糖尿病・脂質異常症になりやすくなり、またすでにある方は悪くなることが知られています。(詳しくは、上の副作用をご参照ください)

このために血圧や血糖値を下げる薬を使うこともありますが

、食事と運動が

ワクチンを打っても大丈夫?

ワクチンには大きく2種類あり、打っていいものと、打つべきではないものがあります。

ワクチンとは、病原体に似た構造をしたものを打つことで、それに対する免疫をつけることを目的としたものです。この、「病原体に似た構造」が、どれだけ似ているかで種類が分かれます。

- ワクチンの種類

- 生ワクチン ・・・病原体に近く、免疫を抑えている状態では打てない

- 不活化ワクチン ・・・病原体にあまり似ておらず、免疫抑制状態でも打てる

結論からいえば、関節リウマチに対して免疫抑制薬を使用している方は、生ワクチンは使用できません。

ただ、大人になって使用するワクチンは、多くは不活化ワクチンなので、一部を除いて打てないものはありません。例えばよく使用するインフルエンザ・新型コロナウイルスワクチンは全く問題ありません。

- 生ワクチン ・・・免疫抑制薬を使用していると打てない

- (基本的には、こどもしか使用しない)

- 麻疹・風疹・水痘・おたふくかぜ・ロタウイルス・結核

- 帯状疱疹(ビケン®)

- (基本的には、こどもしか使用しない)

- 不活化ワクチン ・・・免疫抑制薬を使用していても打てる

- インフルエンザ

- コロナウイルス

- 肺炎球菌

- HPV(ヒトパピローマウイルス)

- 髄膜炎菌

- 帯状疱疹(シングリックス®)

- A型肝炎・B型肝炎

また、免疫を抑制している中では、むしろワクチンを使って感染症を予防することが望ましいと考えられています。例えば、薬にもよりますが、インフルエンザワクチン・コロナウイルスワクチン・帯状疱疹・肺炎球菌ワクチンなどは、接種が望ましいといわれています。

- 免疫が抑えれられている方に推奨されるワクチン

- インフルエンザワクチン

- コロナウイルスワクチン

- 帯状疱疹ワクチン

- 肺炎球菌ワクチン など

ただし、帯状疱疹は二種類あり、ビケン®は使用できません。

海外に行っても大丈夫?

海外に行くこと自体は全く問題ありませんが、以下の注意点があります。

- ステロイドを使っている病気が安定していること

- 渡航先の感染症の流行状況

海外に行く場合、病気が安定していることが非常に重要です。

旅行は体にとっては大きなストレスであり、持病が悪化する可能性が高まります。しかし、海外で病気が悪化してしまうと、病院に行っても情報が足りないために適切な医療を受けられなかったり、非常に高額な医療費がかかることがあります。

そのため、基本的には病気が安定した状態での旅行が望ましいです。

海外によっては、日本にない感染症が蔓延していることがあります。普通なら軽症で済んだり、かからない病気でも、ステロイドによって免疫が抑えられている場合、重症になってしまうこともあります。

海外旅行に行く際にはこちらのサイトを参考に、感染症の状況も確認しておきましょう。

抜歯・手術しても大丈夫?

ステロイドとは、自分の「副腎」という臓器から作られるホルモンそのものです。そのため、ステロイドをある程度の量、ある程度の期間内服すると、自分の副腎皮質からステロイドホルモンが作られなくなってしまいます。(副腎皮質が「サボる」イメージ)

ステロイドホルモンは、ストレスが高まったときに優先的に作られる、いわばストレスホルモンです。そのため、手術という体にストレスがかかる場面では、通常より多く作る必要があります。

しかし、体がステロイドホルモンを作れない場合、このストレスに対する量を外から補ってやる必要があります。これを医学用語では「ステロイドカバー」といいます。

通常は、手術の当日から、数日間だけ量を増やすことになります。

そのため、抜歯・手術を控えている場合には、必ず主治医に連絡し、ステロイド量の調整をしましょう。

トラブルが起きたら

飲み忘れてしまった

ステロイドは、途中でやめたり、飲み忘れたりしてはいけません。

それは、ステロイドをやめてしまうことによって、元の病気が悪くなるということだけではなく、「副腎不全症」になってしまうからです。

ステロイドは、本来は自分の体から出ているホルモンの濃度を高めた薬です。ステロイドの内服をしばらくしていると、ホルモンを作らなくても勝手に補充される状態になるため、自分の体でホルモンを作ることを休憩してしまいます。(完全にホルモンを作ることをやめるわけではないので、徐々にやめれば大きな問題にならないことが多いです。)

ここで急にステロイドをやめてしまうと、体にとって必要不可欠なホルモンがなくなってしまい、時に命に関わる事態になりかねません。(副腎不全症といいます)

よってステロイドは体調が悪くても、食事が食べられなくても、必ず飲み続ける必要があります。逆に、気持ちが悪いなどの症状で薬が飲めない場合には、点滴に切り替えての補充が必要になるため、必ずかかりつけに相談し、場合によっては直ちに病院受診をしてください。

ただ、飲み忘れた場合でも特に体調に変化がないならば、焦ることはありません。元の通り、ステロイドの内服を再開すれば、大きな問題はないことが多いです。逆に、2日分を内服するなど、普段より多い量を1度に飲む意味はあまりありません。

心配な場合は、主治医に相談しましょう。

風邪を引いた、熱が出た、体調が悪い

ステロイド内服中、免疫抑制薬使用中に、体調不良になった場合、それは非常に危険なサインの可能性があります。

可能性としては、風邪を引いた、元の膠原病が悪化している、薬の副作用が主に考えられます。どれが原因かを判断することは難しく、検査を含めた総合的な判断が必要なことがあるため、主治医に相談することが望ましいでしょう。

特に、体調不良によって薬が飲めない場合には、点滴に切り替えての補充が必要になるため、必ずかかりつけに相談し、場合によっては直ちに病院受診をしてください。

薬がなくなった、飲めなくなった

ステロイドは、途中でやめたり、飲み忘れたりしてはいけません。

それは、ステロイドをやめてしまうことによって、元の病気が悪くなるということだけではなく、「副腎不全症」になってしまうからです。

ステロイドは、本来は自分の体から出ているホルモンの濃度を高めた薬です。ステロイドの内服をしばらくしていると、ホルモンを作らなくても勝手に補充される状態になるため、自分の体でホルモンを作ることを休憩してしまいます。(完全にホルモンを作ることをやめるわけではないので、徐々にやめれば大きな問題にならないことが多いです。)

ここで急にステロイドをやめてしまうと、体にとって必要不可欠なホルモンがなくなってしまい、時に命に関わる事態になりかねません。(副腎不全症といいます)

よってステロイドは体調が悪くても、食事が食べられなくても、必ず飲み続ける必要があります。

そのため薬がなくなったりした場合には、すぐに病院を受診して主治医に相談しましょう。

これって副作用?

胃のむかつき・痛みがある

ステロイドは食道・胃などの、消化管に影響を及ぼす薬剤です。

例えば、胃潰瘍・十二指腸潰瘍を起こしやすくすることが知られています。

そのため、ステロイドを内服である程度の量使う場合には、胃薬を同時に使うことが多いです。

また、他の原因(他の薬の副作用・逆流性食道炎)であることもあるので、主治医の先生に相談してみましょう。

アザがでる

- ステロイドの副作用として、ぶつけた覚えがないのにアザができる、できたアザが消えにくい症状がでうる。

- ステロイドを開始してから3〜4週間後ぐらいに起きてくる。

- 頭の中などに出血して、命に関わることはほとんどない。

- ビタミンC(シナール®)が、効果がある場合がある。

- ステロイドを減らしていけば、アザもできにくく、消えやすくなる。

ステロイドには体がもろくなる副作用があります。

皮膚がもろくなると、細かい血管(毛細血管)の傷の治りが悪くなり、アザができやすくなります。また、採血の後やぶつけた後などのアザが、なかなか消えにくくなります。

ステロイドを初めてすぐに起きる副作用ではなく、3−4週間ぐらいして徐々に目立ってくるタイプのものです。

ただ、出血しやすくなるわけではなく、頭の中などで出血して命に関わることはほとんどありません。

対策としては、ステロイドを減らすか、ビタミンCを取ることがあります。ビタミンCは人によって効果に差がありますが、アザが消えるのが早くなるなどの効果がある人はいます。

2025/08/25 「感染症」を一部追記しました

2025/09/24 内容を大きく改訂しました。

コメント