Effects of 1-Year Treatment with Cyclophosphamide on Outcomes at 2 Years in Scleroderma Lung Disease

Donald P. Tashkin, Robert Elashoff, Philip J. Clements, Michael D. Roth, Daniel E. Furst, Richard M. Silver, Jonathan Goldin, Edgar Arriola, Charlie Strange, Marcy B. Bolster, James R. Seibold, David J. Riley, Vivien M. Hsu, John Varga, Dean Schraufnagel, Arthur Theodore, Robert Simms, Robert Wise, Fred Wigley, Barbara White, Virginia Steen, Charles Read, Maureen Mayes, Ed Parsley, Kamal Mubarak, M. Kari Connolly, Jeffrey Golden, Mitchell Olman, Barri Fessler, Naomi Rothfield, Mark Metersky, Dinesh Khanna, Ning Li, Gang Li, for the Scleroderma Lung Study Research Group

Am J Respir Crit Care Med Vol 176. pp 1026–1034, 2007

Summery

強皮症関連間質性肺疾患(SSc-ILD)患者158例を対象とした経口シクロホスファミド(CYC)とプラセボの比較試験(SLS1 Trial)において、1年間の治療終了後、さらに1年間の追跡調査を実施した。CYCによる肺機能、皮膚スコア、息切れ、健康状態への有益な効果は治療終了後も数ヶ月間持続したが、息切れを除いて24ヶ月時点では効果が消失していた。

(筆者追記)SLS1 Trialのデータを異なる統計手法で解析した結果、SLS1 Trialの結論と異なり、24ヶ月時点で、息切れ以外は効果が消失していたという結論になった。

- PICO (SLS1と同一)

- P ・・・活動性の肺炎がある、強皮症関連間質性肺疾患(SSc-ILD)患者158名

- I ・・・体重1kg当たり最大2mg/日を12ヶ月間投与

- C ・・・プラセボ

- O

- 主要評価項目:12ヶ月時点でのFVC(予測値に対する割合)

- 副次評価項目:全肺気量、拡散能、呼吸困難指数、HAQ障害指数、SF-36スコア

Introduction

(SLS1と同じ)

わかっていること

- 強皮症(全身性硬化症)は自己免疫性結合組織疾患で、微小血管損傷、皮膚の過度の線維化、肺、心臓、腎臓、消化管を含む特徴的な内臓変化を特徴とする

- 強皮症患者の40%が換気制限を有し、主に間質性肺疾患による肺高血圧症とともに、換気制限は強皮症関連死亡の主要な原因となっている

- 重篤な換気制限患者(FVCが予測値の50%未満)の死亡率は、疾患発症から10年以内に約42%と高い。

わかっていないこと

強皮症関連間質性肺疾患に対して多数の薬剤が評価されたが、有効性が証明されたものはない。シクロフォスファミドのみが複数の後方視的研究で有効性を示唆していたが、無作為化前向き研究による確実な結論は得られていない。

今回の研究目的

活動性で症候性の強皮症関連間質性肺疾患患者において、1年間の経口シクロフォスファミドの有効性と安全性を評価する。

Method

研究デザインのType

多施設共同、二重盲検、無作為化、プラセボ対照試験

Inclusion criteria

- ACR基準による、限局型または汎発型全身性硬化症

- BAL液検査で活動性肺胞炎の証拠(好中球≥3%、好酸球≥2%、またはその両方) または HRCTですりガラス陰影

- レイノー現象以外の強皮症初発症状が7年以内

- FVC(予測値に対する割合)の45-85% (45%以下は除外されている)

- Mahler呼吸困難指数(BDI)でグレード2の運動時呼吸困難

Exclusion criteria

- 一酸化炭素拡散能(DLco)が予測値の30%未満

- 白血球<4000/mm³または血小板<150,000/mm³

- 過去6ヶ月以内の喫煙歴

- その他の臨床的に重要な肺異常

- 薬物療法を要する臨床的に重要な肺高血圧症

- プレドニゾン10mg/日超の使用

- FEV1/FVC比≤65%

- 経口シクロフォスファミドの4週間超の既往治療 または 静注2回以上の既往

治療失敗の定義

- 治療開始から3ヶ月以降に、ベースラインからFVCが予測値の15%以上の絶対的減少が、1ヶ月以上持続すること

- このような患者は二重盲検期から除外されたが、引き続き評価は継続され、治療群が明かされて非盲検のシクロフォスファミド治療が開始された。

介入

- 0-12ヶ月間:経口シクロフォスファミド:体重1kg当たり1mgで開始し、毎月1カプセルずつ体重1kg当たり2mgまで増量

- 13-24ヶ月間:治療中止後の経過観察

Control

- プラセボ

アウトカム

(注釈)

SLS1 Trialの後からの解析という論文の性質上、Primary・Secondary Endpointのようには設定されていない。

- FVC % predicted (Forced Vital Capacity)

- TLC % predicted (Total Lung Capacity)

- TDI (Transitional Dyspnea Index)

- Rodnan skin scores (Modified Rodnan skin thickness score)

- HAQ-DI (Health Assessment Questionnaire–Disability Index)

解析方法

- FVC % 予測値およびTLC、TDI、皮膚スコアの解析に縦断モデルを使用し、以下の因子で調整した

- ベースライン値;ベースラインHRCTスキャンから得られた最悪線維化スコア

- および死亡、治療失敗、または脱落による無視できない欠測値

- 9、12、15、18、21、および24ヶ月における2つの治療群の比較は、多重代入法を用いて欠測観測値を代入した後に、Huberの頑健回帰分析により実施した。

- HAQスコアは順列モデルを用いて解析した。

- 統計解析に関するさらなる詳細はオンライン補足資料に記載されている(ここでは省略します・筆者注釈)

- マルコフ連鎖モンテカルロ法による多重代入後のHuberの頑健回帰を用いた解析では、このような治療がいずれのアウトカム指標に対しても独立した効果を持つことは同定されなかった。

- 各統計用語の簡単な説明(主にSLS1との違い)

- マルコフ連鎖モンテカルロ法による多重代入

- 外れ値を予測して補完する手法です。本試験では疾患や治療の特性上、脱落者が多いため、これをどのように扱うかは非常に重要です。

- SLS1では一般化推定方程式(GEE)回帰モデルによる単一代入を使用していました。この手法では、欠測が発生した場合、観測された縦断データから構築した統計的回帰モデルを用いて、患者の既知情報(ベースライン値、治療群、時間経過等)に基づく条件付き期待値を算出し、この単一の予測値で欠測値を代入します。ただし、この方法では予測の不確実性は考慮されません。

- SLS1事後解析では、マルコフ連鎖モンテカルロ法を用いた縦断的統合モデルを採用しています。これは欠測理由(死亡、治療失敗、脱落)を『無視できない欠測』として統計モデルに組み込み、 欠測メカニズムと縦断データを同時にモデル化します。さらに、各欠測値について確率分布から複数の代入値セットを生成し、各セットで個別に解析を行った後、結果を統合することで、推定における不確実性を適切に定量化しています。

- Huberの頑健回帰 ・・・SLS1でも実施。外れ値の影響を自動的に調整する回帰分析手法。外れ値を自動的にダウンウェイトして評価します。

- マルコフ連鎖モンテカルロ法による多重代入

Result

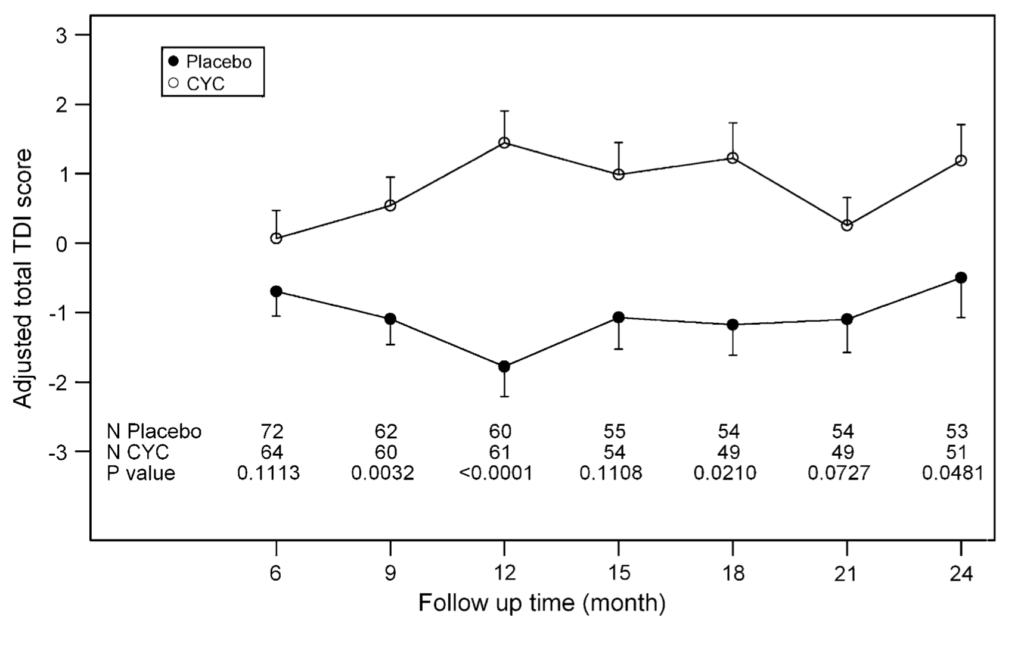

研究対象者

- 総無作為化患者:158例(各群79例)

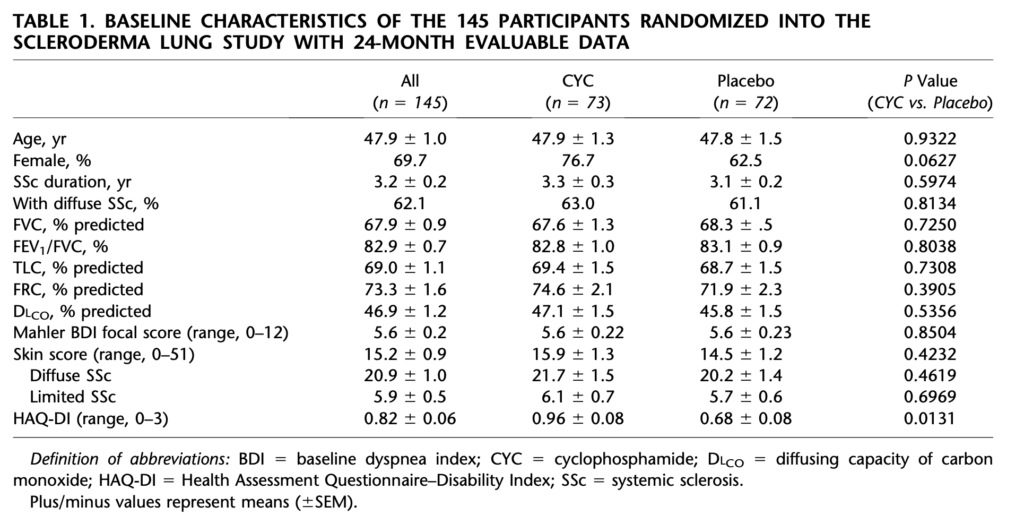

- 24ヶ月評価可能患者:145例(CYC群72例、プラセボ群73例)

- 12ヶ月フォロー:CYC群54例、プラセボ群55例

- 24ヶ月フォロー:CYC群48例、プラセボ群45例

- 24ヶ月データ入手可能:CYC群57例、プラセボ群56例

アウトカム

- FVC%とTLC%

- 18ヶ月で最大の効果となり、24ヶ月ではその効果は消失している

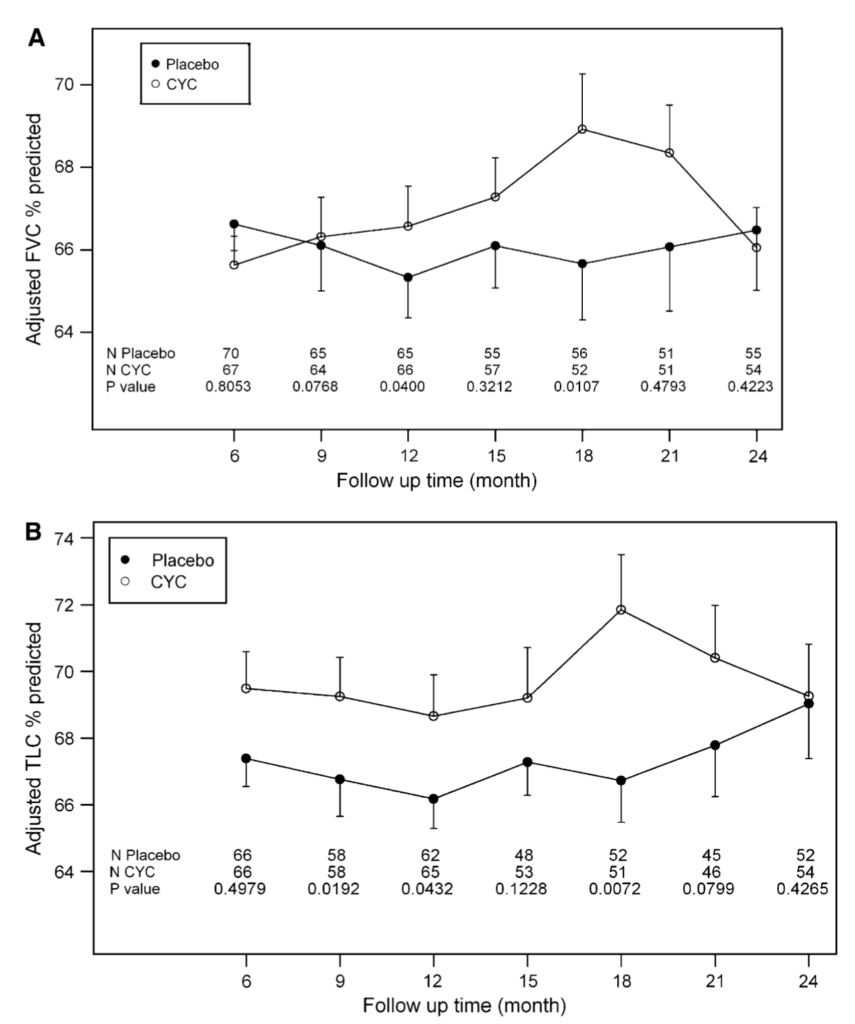

- TDI 移行呼吸困難指数

- 24ヶ月まで有意な差は継続

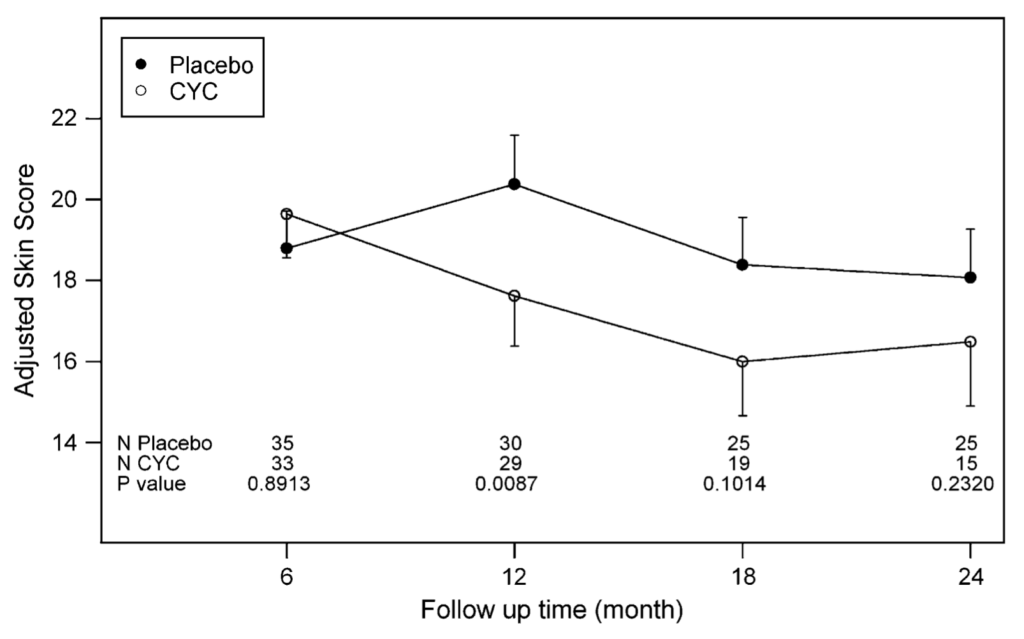

- mRSS

- 12ヶ月以降は有意な差は消失

HAQ-DI

- 18ヶ月まで効果持続、24ヶ月で効果消失

DLco

- 12ヶ月および12-24ヶ月の経過で両群間に有意差なし

- 重篤度別サブ解析:

- ベースラインFVC < 70% 予測値の患者(n=77):

- 12ヶ月:CYC群で4.62%高いFVC(P = 0.007)

- 18ヶ月:CYC群で6.8%高いFVC(P = 0.006)

- ベースラインFVC ≥ 70% 予測値の患者(n=64):

- 有意差なし

- ベースラインFVC < 70% 予測値の患者(n=77):

(注釈)FVC<70%の患者群ではDLcoの改善エビデンスがある点は、SLS2 Trialではシクロホスファミドの効果が24ヶ月まで効果があった理由の一つと考えられています。SLS2 Trialのほうが、SLS1 Trialと比べてベースラインで多くの呼吸困難(BDIスコア、p<0.0001)およびより広範な肺線維化(QLF-LMスコア、p<0.04)を示していたためです。

有害事象

- 第2年(治療中止後)では有害事象は稀

- 第1年で見られた白血球減少症と血尿は第2年では観察されず

- 第2年の重篤な有害事象:CYC群27件、プラセボ群22件(有意差なし)

- 死亡:第1年5例(CYC群2例、プラセボ群3例)・第2年7例(CYC群4例、プラセボ群3例)

- 死亡は疾患関連と判定されたが、治療関連とは考えられなかった

Discussion

結果の解釈

本研究は、SSc-ILDで活動性肺胞炎を有する患者に対する1年間の経口CYC治療が、肺機能(FVCとTLC)、息切れ(TDI)、皮膚硬化、機能障害、健康関連QOLの有意な改善をもたらすことを実証した最初の無作為化プラセボ対照臨床試験の第2年追跡結果である。

CYCの肺機能への有益な効果は治療中止後6ヶ月間(12-18ヶ月)継続して増加したが、18ヶ月以降、これらの生理学的改善は次第に減弱し、2年試験終了時には両治療群のFVCとTLCはほぼ同等となった。息切れへの好影響は24ヶ月を通して持続した。皮膚改善は12ヶ月後に消失した。

Limitation

158例中93例(59%)のみが第1年の治療と第2年の全追跡来院を完了。

この比較的大きな脱落率により、24ヶ月での有意な治療効果を示す能力が損なわれた可能性がある。

しかし、145例(92%)が6ヶ月以降の来院で測定を実施し、24ヶ月データの代入が可能であった。ただ、欠測データに対する統計学的モデリング手法でも、2年時点での脱落の影響を完全に除去できない可能性はある。

臨床への影響

- 治療戦略の見直しの必要性: CYCの限定的な効果の大きさと持続期間、短期・長期毒性を考慮すると、より大きく持続的な効果を持ち、毒性の少ない治療代替法の必要性が示された

- 延長治療の検討: CYCまたは他のより毒性の低い疾患修飾薬による継続治療が、肺機能や肺外指標により持続的な効果をもたらすかどうかの検討が必要

- 代替治療アプローチ: 6ヶ月間の月1回静脈内CYC投与後にアザチオプリンまたはプラセボを投与する試験など、「寛解」誘導後に長期間投与可能な低毒性免疫抑制薬での維持療法のアプローチが検討されている

- 患者選択: より重篤な拘束性肺疾患を有する患者(ベースラインFVC < 70%予測値)でより大きな治療効果が得られることが示された

この論文の良い点

- 厳密な統計解析: 1度報告した結果を見直し、欠測データを適切に処理する縦断的統合モデルと多重代入法を使用

- 多面的評価: 肺機能、症状、皮膚病変、QOLを包括的に評価

悪い点

- 高い脱落率: 24ヶ月完了率が59%と低く、結果の解釈に影響する可能性

- 長期毒性の評価不足: CYCの長期使用に関する毒性データが限定的

コメント