凝固・線溶系のマーカーとしてよく使われるFDP・Dダイマーですが、これらの違いをちゃんと理解して提出しているでしょうか。

基本的なことではありますが、今一度まとめてみます。

線溶系のマーカー

まず、FDP・Dダイマーはいずれも「線溶系」のマーカーです。

よく凝固のマーカーと間違われますが、凝固の結果にでてくるものであって、その意味では凝固が起きていることは間違いないのですが、ただ凝固があるだけでは上昇しません。

凝固系の基本

まず凝固系の流れを説明しましょう。

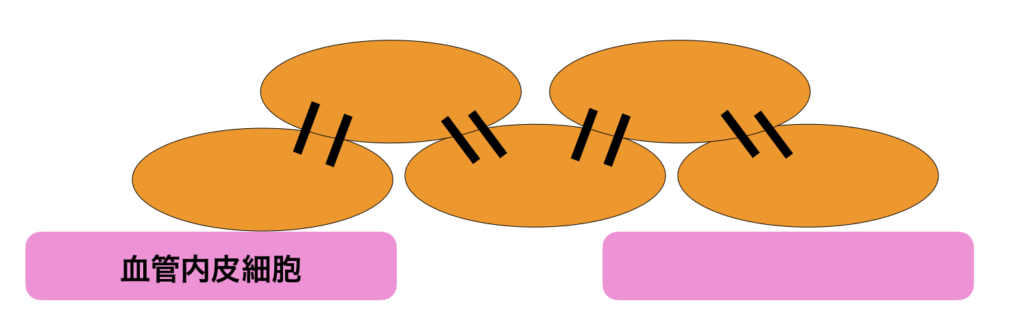

凝固系の目標とは、簡単にいえば傷がついた血管壁を、「球」という塞ぐ材料と、それらを強く結ぶ「ひも」によって、穴を塞ぐことです。

球=血小板、ヒモ=フィブリン にあたります。

↓オレンジ色が球、黒い線がヒモです。

問題になるのは、血小板、フィブリンはいずれも血液中に常に存在しています。

そのため、常に血小板とフィブリンが結合できて塊をつくれる状況だと、普通の血液中でも塊ができてしまうことになります。(DICのような状況)

これでは困るので、血小板とフィブリンは、しかるべき状況で活性化し、1度止血が完了したら、その後は速やかに分解される必要があります。

しかるべき状況とは、組織が傷ついた状況なので、これをトリガーとして血小板が活性化することになります。

血小板が活性化して初めてフィブリンが血小板同士に接着することができます。(これが一次止血)

次に、フィブリノゲン=ヒモをより強力にしてがっちりと血小板同士を接着する必要があります。

がっちりしたヒモをフィブリンといい、フィブリノゲンをフィブリンに変える過程が二次止血です。

そして、がっちりとした塊ができた後、フィブリンを分解する過程が線溶系ということになります。

Dダイマー、FDPは、フィブリンが分解された、いわば残りかすです。そのため線溶系のマーカーです。

フィブリノゲンの構造

FDP・Dダイマーの違いを理解するためには、その元であるフィブリノゲンの構造を理解する必要があります。

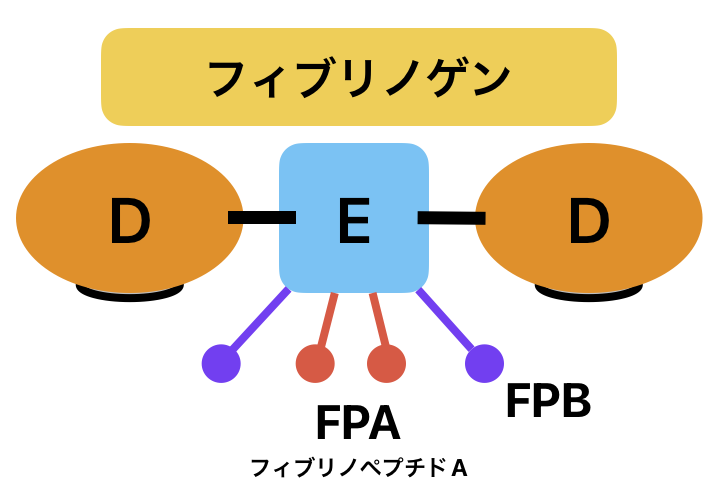

フィブリノゲンは、以下の様なD・Eのというパーツと、FPA・FPBでできています。(あくまで模式図です)

赤と紫の線(Aα鎖・Bβ鎖)の先端に、FPA・FPB(フィブリノペプチド)が結合している構造をしています。

Dの下に、赤と紫の線(Aα鎖・Bβ鎖)がはまり込む穴が空いています。これによって別のDと結合することができますが、FPA・FPBがついているために、フィブリノゲンの段階では、結合することができません。

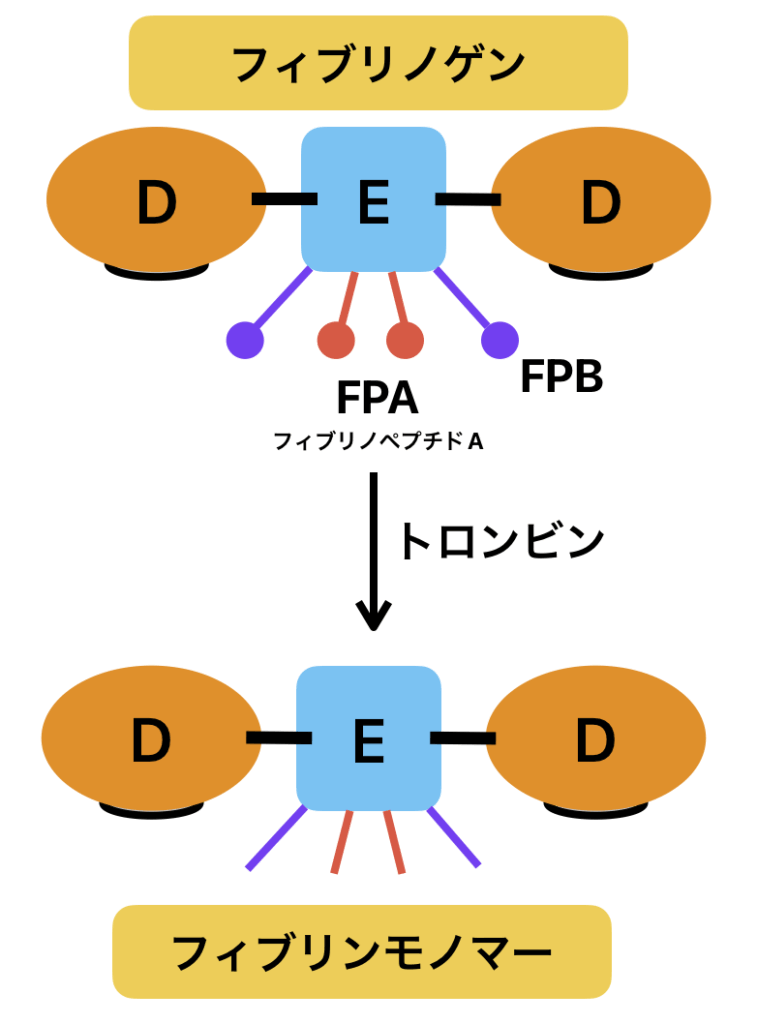

トロンビン(凝固因子Ⅱ)によって、FPA・FPBが切り離されると、フィブリンモノマーになります。

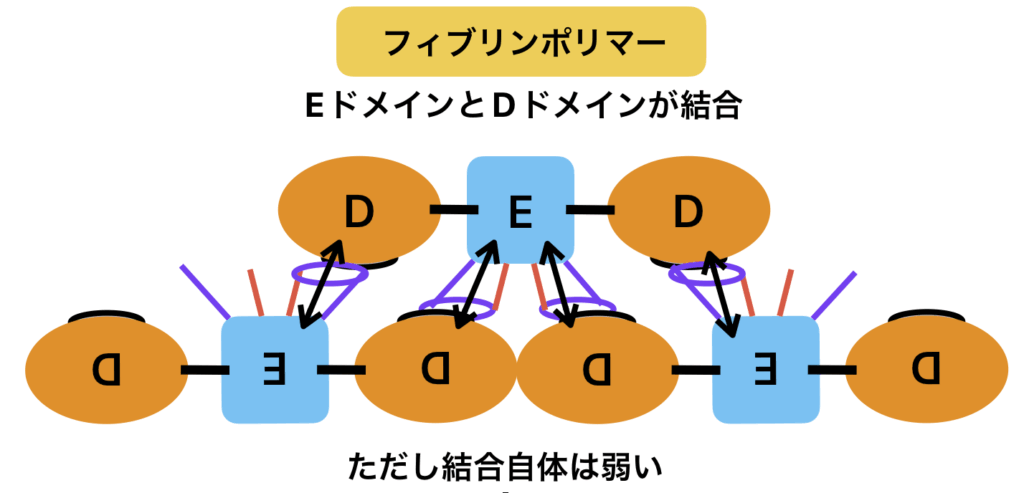

これによって、赤と紫の線が、Dの下の穴に入り込むことができるようになります。これによって重合体=ポリマーを形成します。これをフィブリンポリマーといいます。

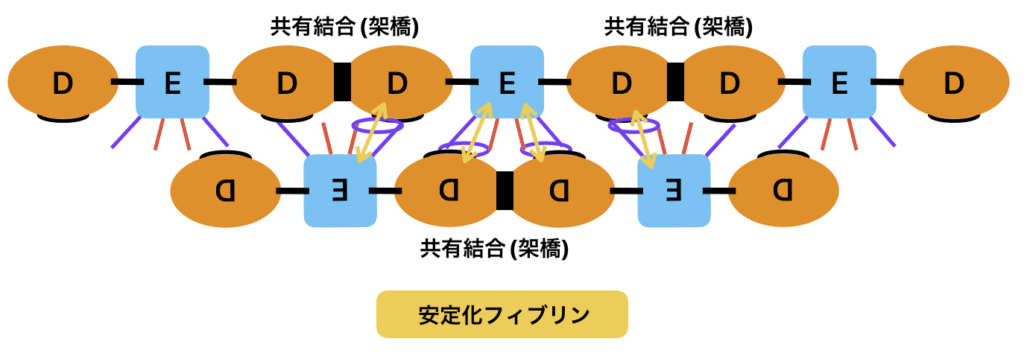

これだと結合は弱く、しっかりした構造ではありません。そこで、隣り合うD同士を共有結合で接着することで、強固な安定化フィブリンを形成することができます。

これを行うのが、活性化第XⅢ因子です。

これで二次止血まで完了しました。

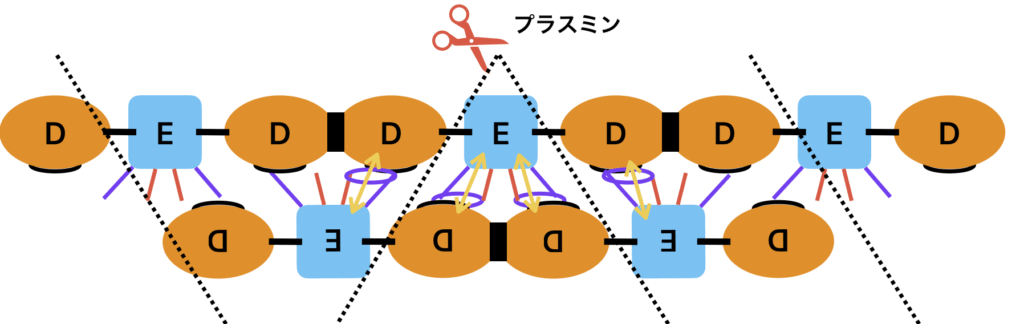

線溶系は、弱い部分をプラスミンによって切断していく過程をいいます。この場合、E-Dの間が主に切断されます。

切れる場所の違いによって、できる産物もいくつか種類があります。

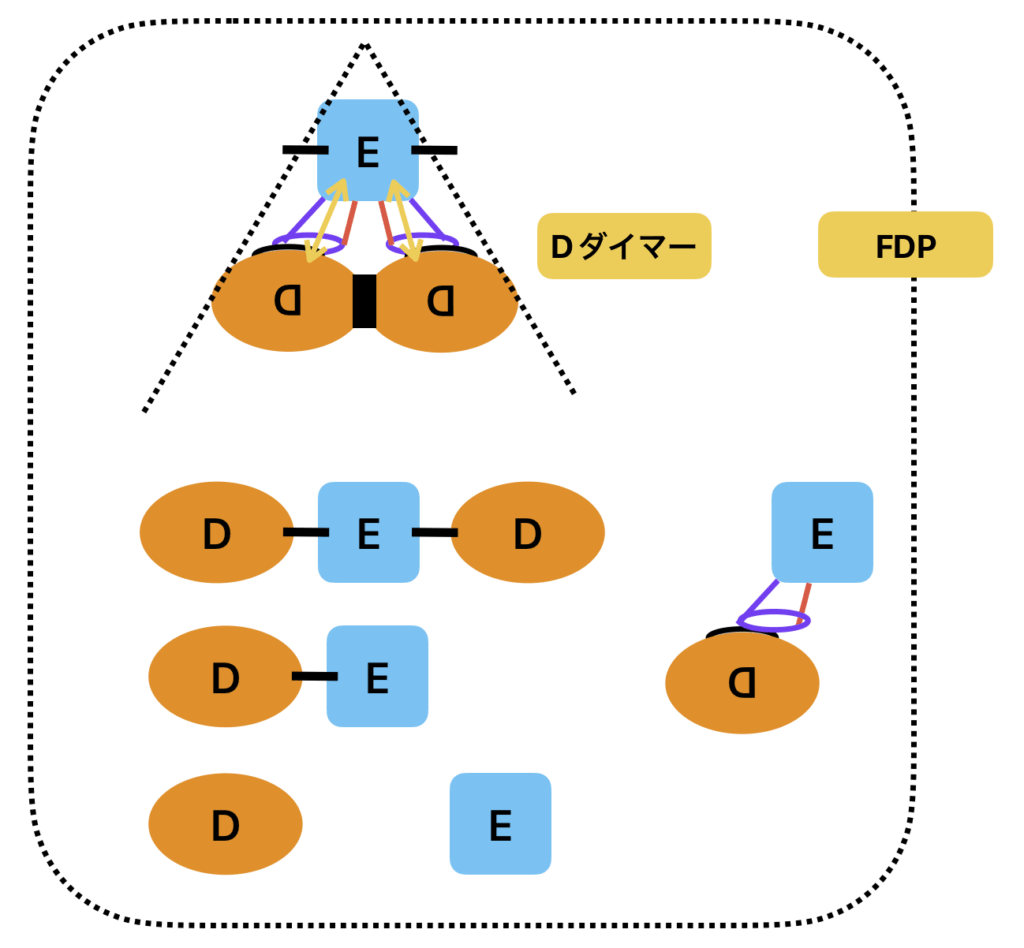

このうち、できる産物の総称がFDPで、そのうちDの二量体を含むものがDダイマーです。

つまり、安定化したフィブリンが分解されないと、Dダイマーは出現しません。

安定化する前のフィブリンやフィブリノゲンが分解されると、DダイマーではないFDPが産生されることになり、DダイマーとFDPの値が大きく解離します。これによって線溶系が過剰に亢進していることがわかります。

臨床における使い分け

一つの考え方として理解いただければと思います。この場合はどう?などの質問がある場合は、コメントに書いていただけるとありがたいです。

血栓が存在するかどうかを確かめるとき、は主に以下の場面が考えられます。

- 肺塞栓の除外

- 大動脈解離の除外

つまり、血栓(または血栓が存在するような大動脈解離などの病態)が存在する(存在しない)ことを証明するために使用します。ただ高値でも特異度は当然低いので、注意が必要です。

また、Dダイマーが陰性でも否定はできないので、リスク評価を行い、造影CT等適切な評価を行う必要があります。

線溶系が亢進しているかどうかは、基本的にはDICを評価するときです。

日本血栓止血学会DIC診断基準でも、DダイマーではなくFDPが採用されています。これはFDPの高値がより線溶系の亢進を示唆するためと考えられます。

注意事項

DダイマーとFDPは同時に提出すると、(外来や出来高算定の場合)査定されます。

そのため、必要性が高くない限りはどちらかを提出するようにしたほうがよいでしょう。

FDP・Dダイマーどちらかから、どちらかの値を推定することは基本的にできません。

そもそも病態で解離がみられることや、試薬による違いが大きいことがあり、推定はできないと言われています。

コメント