PTは正常値にもかかわらず、APTTの延長をみることがあります。鑑別疾患が限られ、凝固のカスケードと併せて覚えるとより理解が深まりまるため、紹介します。

凝固系からみた機序

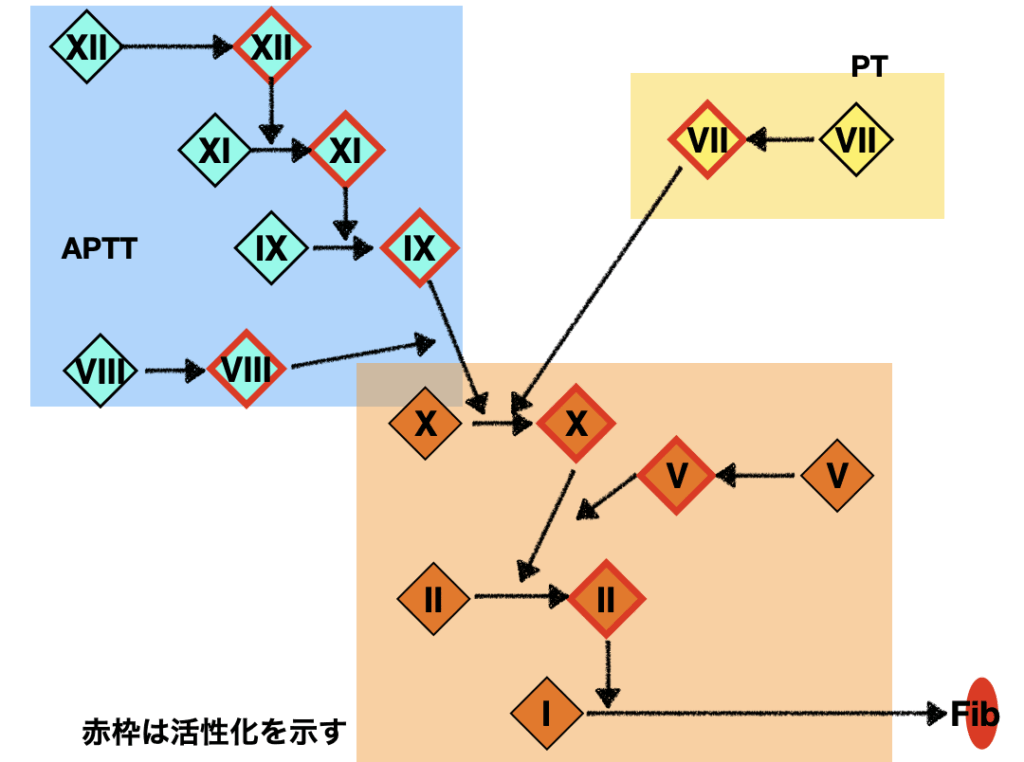

- APTT ・・・左の青色→オレンジ色に至る経路の凝固能をみます。

- PT ・・・ 黄色→オレンジ色の経路をみています。

従って、PT正常・APTT延長している場合、Ⅻ・Ⅺ・Ⅸ・Ⅷ(8・9・11・12)のいずれかの活性化低下をみていることになります。(抗リン脂質抗体症候群は例外です)

鑑別の大まかな流れ

- 1.薬剤性を除外

- 2.クロスミキシング試験で、凝固因子欠損か、インヒビター(凝固因子に対する自己抗体)かを鑑別

- 3.以下の疾患を念頭に検査を提出

- 血友病A・血友病B

- 後天性血友病

- 抗リン脂質抗体症候群

- von Willebrand病(APTT正常上限程度のことが多い)

薬剤性を除外

ヘパリンで時にAPTTのみ延長することがあります。

ワルファリンやDOACではPTが延長します。

クロスミキシング試験

クロスミキシング試験自体は、PTに関係なくAPTTが延長している患者すべてで実施する意義があります。

APTT延長の原因がインヒビター(凝固因子に対する自己抗体)か、欠損かを鑑別することが目的です。ここで凝固因子の欠損と分かれば無駄な自己抗体の検査を提出せずに済みます。

- 欠損パターンの場合

- von Willebrand病 →vWF活性の提出

- 血友病A・血友病B →第Ⅷ因子・第Ⅸ因子活性の提出

ただし、von Willebrand病の場合には、インヒビターパターンを示す場合もあることが知られるため、疑わしければ(例えば鼻粘膜出血などを伴う)、vWF活性を提出することが重要とされます。 血栓止血誌2018; 29 (3): 273-280

鑑別のための採血

- 後天性血友病

- 抗リン脂質抗体症候群

上記の疾患を鑑別するために以下の検査を提出します。

- 後天性血友病 →第Ⅷ因子活性 (→これの低値を確認したら第Ⅷ因子インヒビターを提出)

- 抗リン脂質抗体症候群 →ループスアンチコアグラント(Russell蛇毒試験)、抗リン脂質抗体パネル(抗カルジオリピンIgG抗体・IgM抗体、抗β2GPⅠ IgG抗体・IgM抗体)

これらの検査の解釈は、血液内科や膠原病リウマチ内科のコンサルトの上でなされることが理想と考えますが、ここまで提出した上でコンサルトできるとその後の流れがスムーズと考えます。

コメント