この記事は医療者向けです。

抗リン脂質抗体症候群(APS/Anti-phospholipid syndome)は、リン脂質に対する抗体が産生され、動脈血栓症・静脈血栓症・妊娠合併症を呈する疾患です。

本疾患は検査の解釈が難しく、学生・研修医の方にとっては特に理解しにくい部分かと思いますので、わかりやすく説明していきます。

自己抗体とその解釈

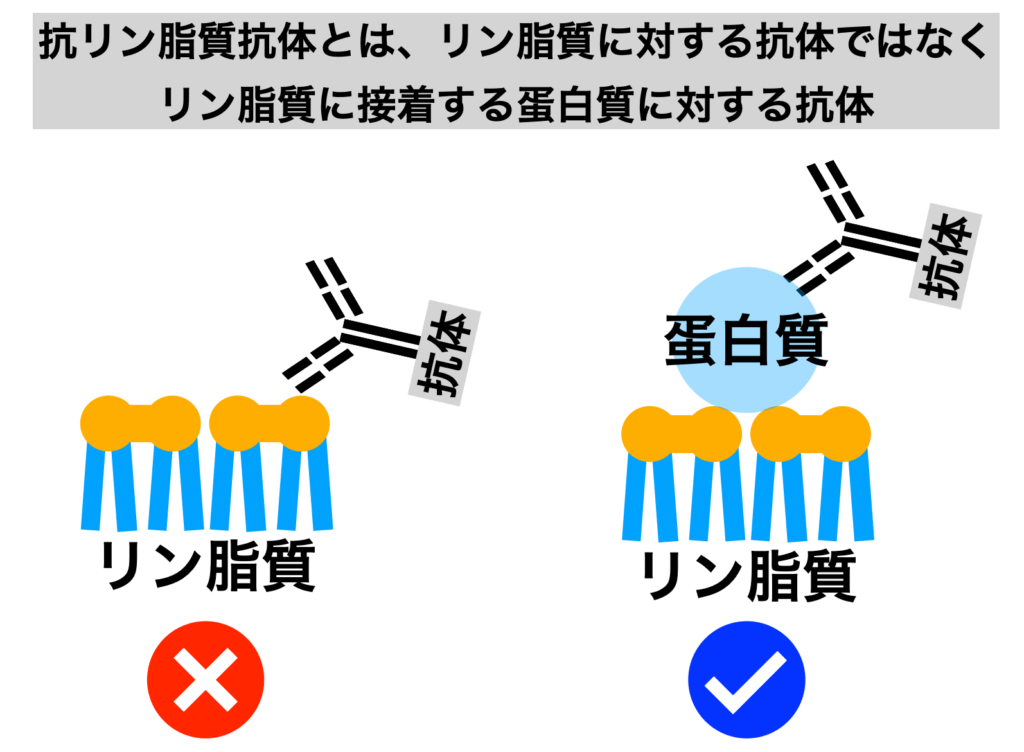

抗リン脂質抗体症候群は、正確にいえば「抗リン脂質」が産生されるわけではありません。

歴史的にリン脂質そのものに対する抗体だと思われていましたが、現在は「リン脂質に接着する蛋白質」に対する抗体が臨床的に意義があると考えられています。

「リン脂質に接着する蛋白質に対する抗体」をあの手この手で証明するのが以下の検査です。

- ループスアンチコアグラント(LAC)

- 抗カルジオリピン抗体(aCL)

- 抗β2GPⅠ抗体

- 抗ホスファジルセリン依存性抗プロトロンビン抗体(aPS/PT)

それぞれ説明していきましょう。

まずリン脂質とは何か

「リン脂質に接着する蛋白質に対する抗体」を検索するわけですが、リン脂質とはなんでしょう。

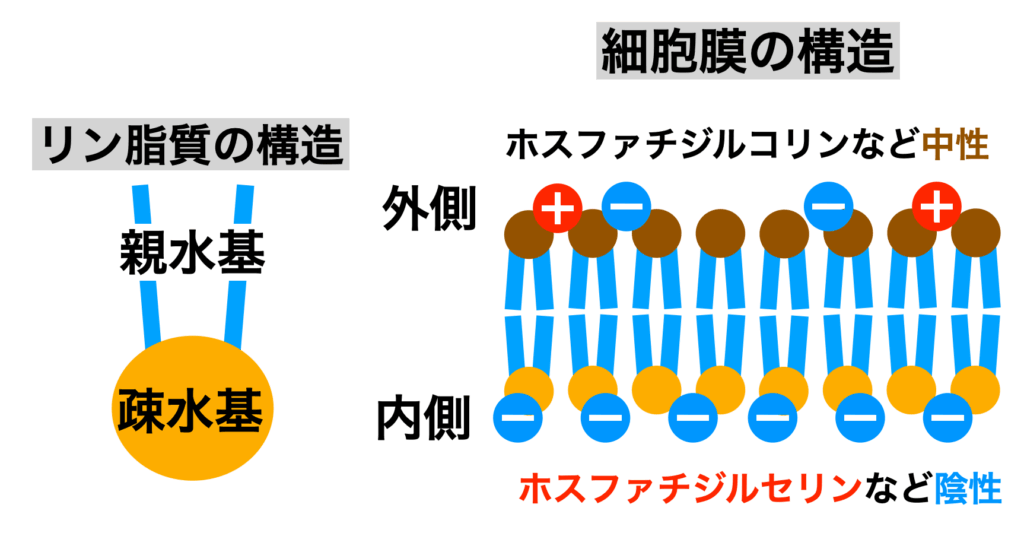

リン脂質は、リン酸エステル部位をもつ脂質の総称であり、親水基・疎水基を持っています。そして生体内では親水基を向かい合わせたように存在し、細胞膜・ミトコンドリア膜を形成しています。

細胞膜は二重構造となっており、細胞の外側はホスファチジルコリン・スフィンゴミエリンなどのほぼ中性のリン脂質、細胞の内側はホスファチジルセリンなど陰性荷電のリン脂質が存在します。

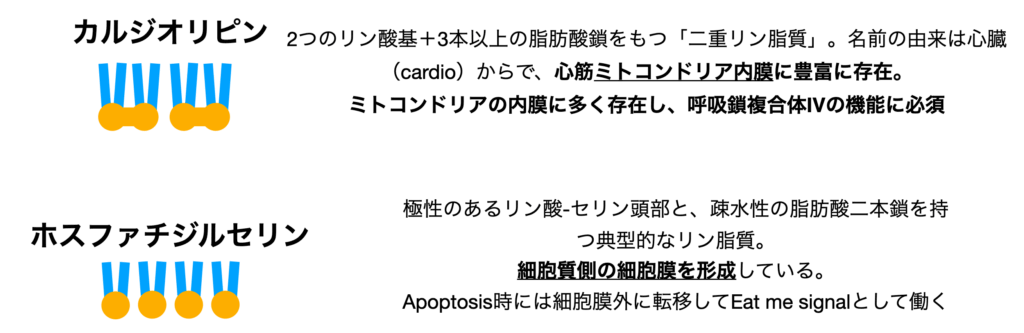

抗リン脂質抗体症候群を説明する上で重要なリン脂質は以下の2つです。

- カルジオリピン ・・・ミトコンドリアの内膜を主に形成・陰性荷電

- ホスファチジルセリン ・・・細胞膜の細胞質側(内側)の膜を形成・陰性荷電

共に、通常は表面に露出しない、内側に存在するリン脂質です。細胞が破壊された際にはじめて表面に露出し、凝固因子の足場となる重要な役割があります。これによって凝固カスケードが進行します。

抗リン脂質抗体の対象となるリン脂質は、このような陰性荷電を持つリン脂質に限られます。

それでは、陰性荷電を持つリン脂質に接着する抗体をどのように検査で見つけるかを説明しましょう。

抗β2GPⅠ抗体

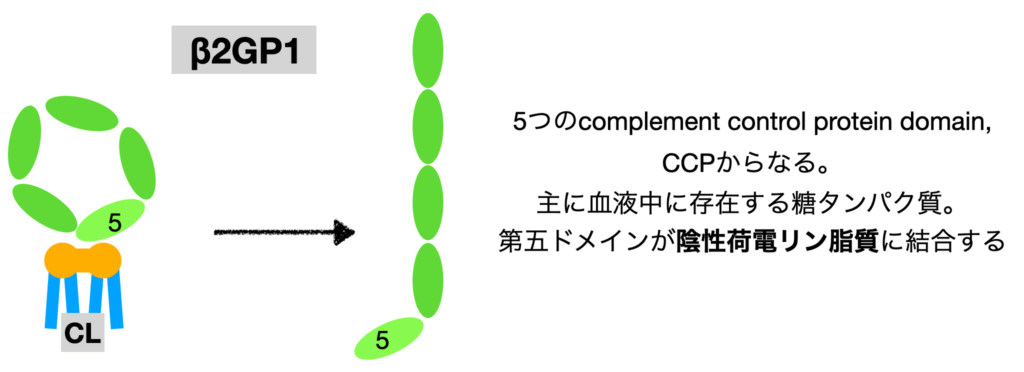

抗リン脂質抗体は、リン脂質につく抗体ではなく、リン脂質につくβ2GP1に対する抗体です。

β2GP1とは、5つのcomplement control protein domainからなる、血中に主に存在する糖タンパク質です。第5ドメインが陰性荷電リン脂質に結合することによって環状→直鎖状に変形します。

- 生理的機能としては以下が考えられているようです。

- 凝固抑制・・・プロトロンビンナーゼ複合体や活性化血小板膜への結合を阻害

- 自己抗体のクリアランス補助・・・Apoptosis細胞のPSに結合してMφによる除去を助ける

- 補体制御・・・補体C3の結合を阻害して、自己と非自己の識別に関与

抗β2GP1抗体は、β2GP1のDomain 1に対する抗体です。したがって環状の状態では反応せず、リン脂質に結合して鎖状になったβ2GP1に結合します。

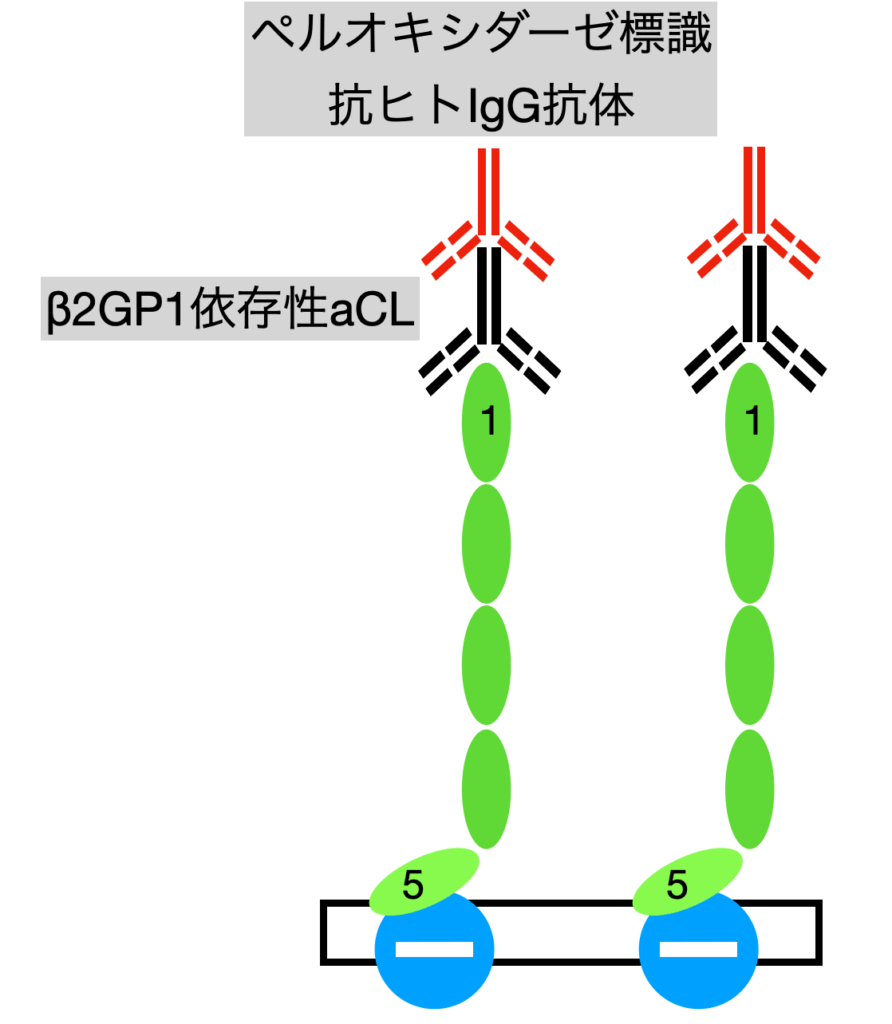

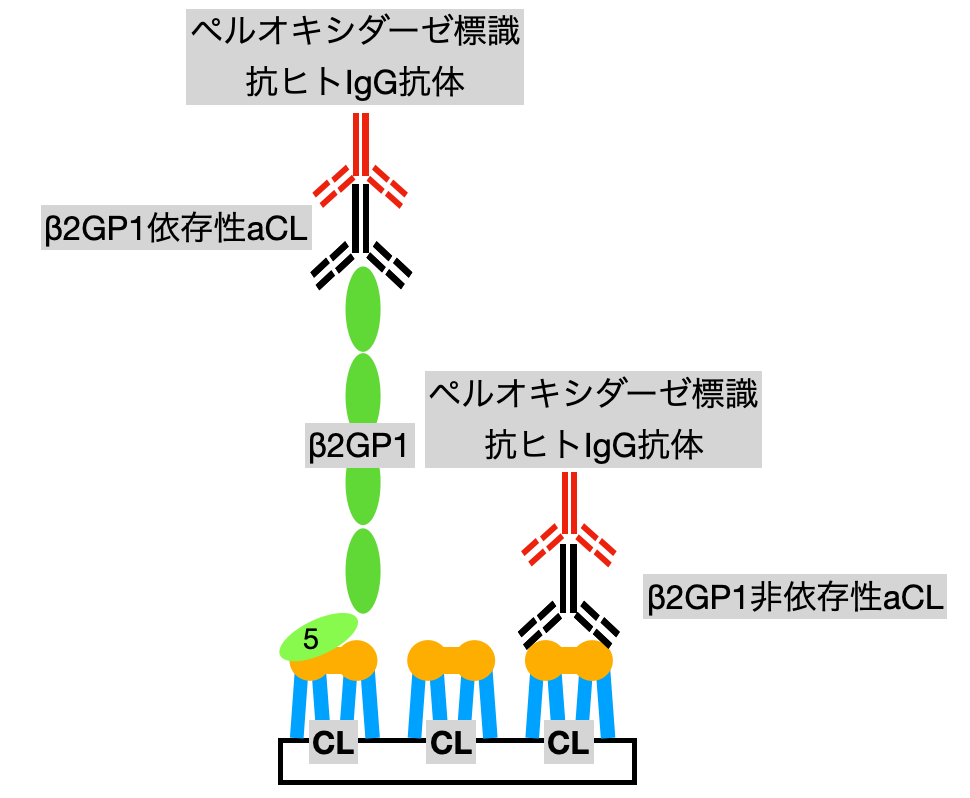

検出方法としては、陰性荷電を導入した部分に精製ヒトβ2GP1を付着させ、ヒトの血清を投入後、ペルオキシダーゼ標識抗ヒト抗体を投与して、抗β2GP1抗体と反応させます。

現在はDomain1のみを直接付着させた、β2GP1 Domain1という検査もあるようですが、現在主に用いられている抗β2GP1抗体検査と比較して偽陰性になることもあるようです。

IgG・IgM抗体を測定します。

抗ホスファジルセリン依存性抗プロトロンビン抗体(aPS/PT)

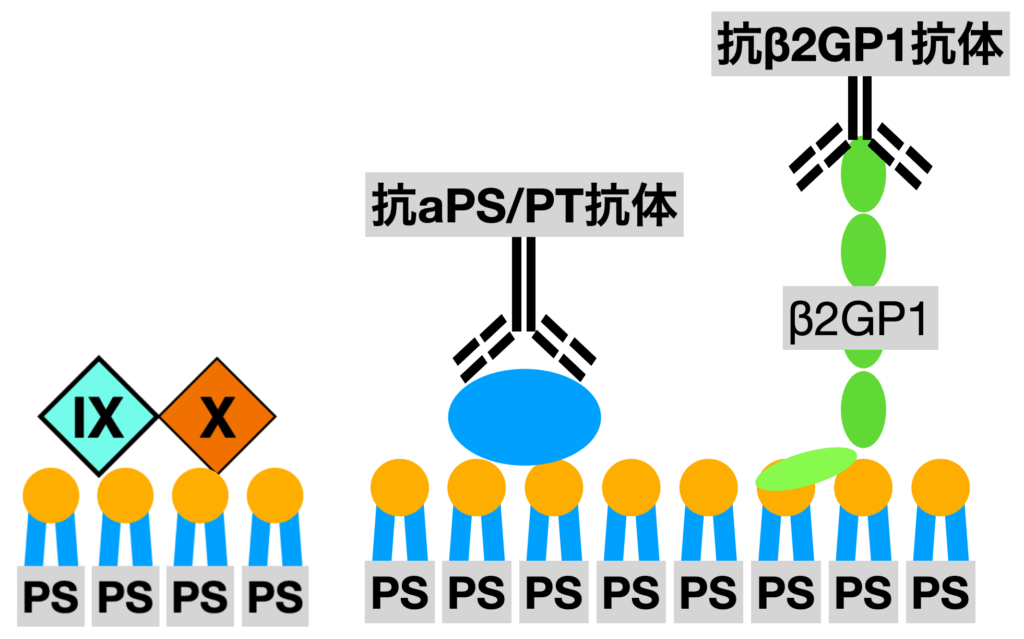

抗体の意味としては先ほどはCL(カルジオリピン)に接着するタンパクに対する抗体でしたが、今回はPS(ホスファチジルセリン)に接着したプロトロンビンに対する抗体です。

2025年8月現在は保険上実施することができません。

後述のLACと深い関係にあるとされ、本抗体が陽性の場合にはLACがほぼ陽性になるとされます。

ただし自験例では、臨床的にはAPSでありながら、本抗体のみが陽性になった例もあり、測定の意義は一定あるものと考えます。

ループスアンチコアグラント(LAC)Lupus anti coagulant

全身性エリテマトーデス(SLE)において頻回に認められ、APTT延長の原因であることからこの名前があります。

APSにおいて、PTは延長せず、APTTのみが延長することは有名事実ですが、その原因となるが、APSの病態の本態である免疫グロブリン(具体的には抗β2GP1抗体・抗ホスファジルセリン依存性抗プロトロンビン抗体)の存在です。この抗体の具体的対象が分かっていなかった当時、APTTの延長をさせている抗体の存在を明らかにする検査がLACです。

なぜAPSにおいてはAPTTのみが延長するのか

先ほど述べましたが、陰性荷電を持つリン脂質は凝固因子反応の足場になります。凝固因子は血中に浮遊しており、そのままでは凝固反応を効率的に起こすことはできません(逆にその状態で起きると過凝固になる)。陰性荷電をもつリン脂質の表面に凝固因子が次々と結合して活性化していくことで反応を起こします。

それはPT・APTT検査においても同様で、一般的なAPTT測定法ではホスファチジルセリン(PS)を用いて検査をしています。

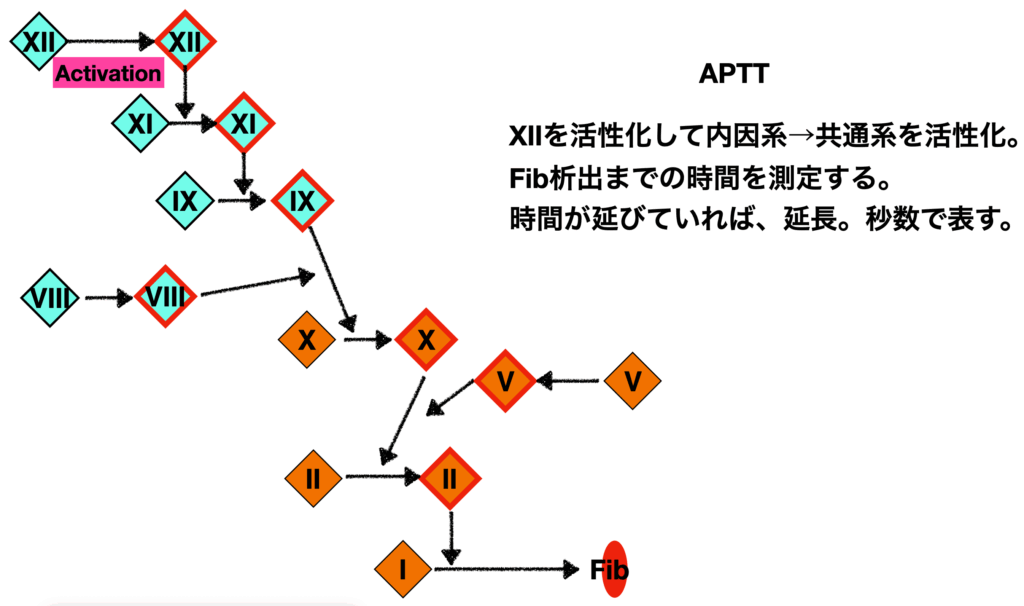

すなわち、APTT法では、シリカ等を加え、Ⅻの活性化を引きおこします。ここからフィブリン析出までの時間を測定して凝固の程度を把握します。

本来であれば、左のようにPSを足場に凝固因子が結合して凝固が進むはずが、前述の抗β2GP1抗体・抗aPS/PT抗体が結合すると凝固因子が結合する足場がなくなってしまいます。これによってAPTTが延長します。

LACの測定原理

このようにリン脂質の表面に張り付いて反応を阻害する抗体の存在はどのようにしたら把握できるでしょうか。

それは片方に抗体量を上回る大量のリン脂質を投与することによって、凝固が短縮すれば(正常の方向に進めば)こういった抗体の存在を把握できます。仮にこれで戻らない場合、凝固因子そのものに対する抗体(後天性血友病)などの存在を考える必要があります。(現に後天性血友病でもAPTTのみが延長する)

主に使用される検査は、Russell蛇毒試験=dRVVT dilute Russell’s viper venom timeです。

蛇毒という単語が新鮮ですが、凝固反応を起こすために蛇毒を用いているためこの名前があります。APTT法とは凝固因子のTriggerする部分が異なります。

Screen Time(T1) ・・・通常量のリン脂質(PS)

Confirm Time(T2) ・・・大量のリン脂質を添加

T1/T2 ratio →この値が主に、LACとして報告される。

従って、抗リン脂質抗体存在下では、T2は短縮するはずなので、T1/T2>1となります。

異常値はLACの検査によって多少異なりますが一般的には>1.3で異常ととることが多いようです。詳細は自施設のデータを参照ください。

LACの解釈の注意点

- APTT延長がそもそもない場合は解釈が難しくなる

- APTTが延長しているときに、短縮することを示す検査のため、APTTがそもそも延長していない場合に実施するべきかどうかは難しいところがあります。Russell蛇毒試験ではTriggerが異なるため、実施してもよいと考えます。

- 上述のT1の延長がない場合には、LACが陽性であっても意義を持ちません。

- 偽陽性が多い

- 抗凝固療法中(ヘパリン・ワルファリン使用中)では偽陽性になります。

- 健常人でも1%は偽陽性になります

- 偽陰性も多い

- リン脂質の供給が多い場合、当然偽陰性になりえます。例えば血小板数が非常に多い場合などです。

抗カルジオリピン抗体(aCL)

カルジオリピン、およびカルジオリピンに結合する蛋白に対する抗体の総称です。つまりずっと申し上げてきた、抗β2GP1抗体のことです。

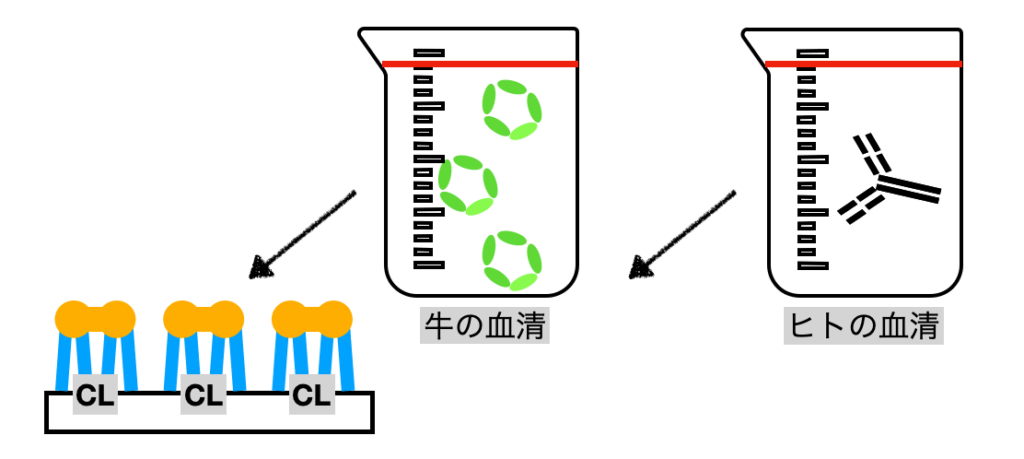

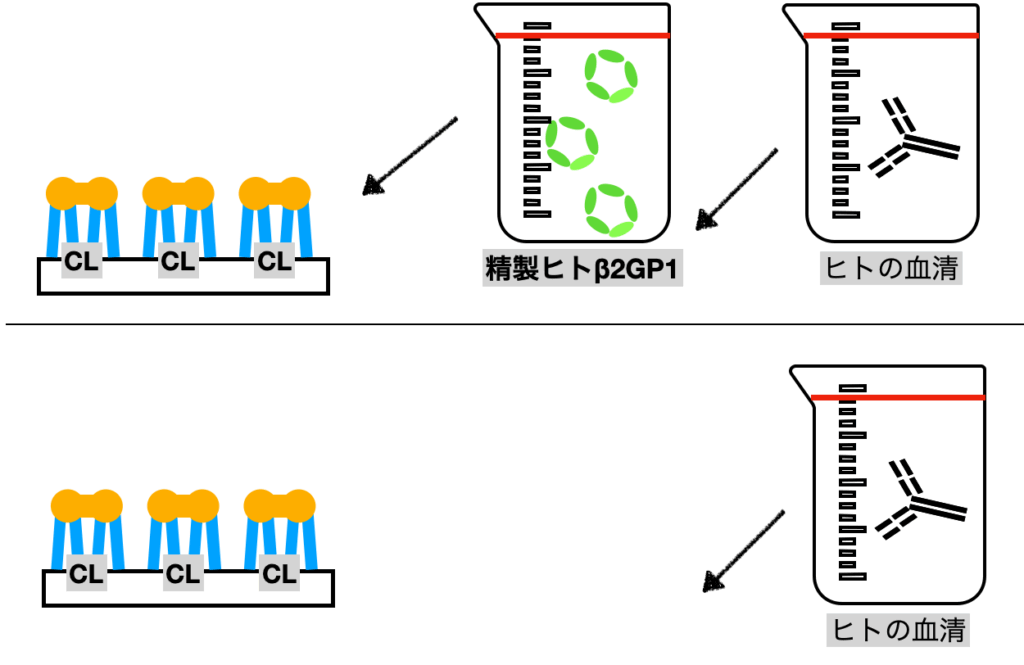

CL(カルジオリピン)を付着させたところに、β2GP1を含む血清とヒトの抗体を加えます。

これに、抗β2GP1抗体と同様にペルオキシダーゼ標識抗ヒト抗体を投与して抗体と反応させます。ただし、この場合β2GP1を介さず、直接CLに結合する抗体=β2GP1非依存性aCLが存在することがあり、これを検出してしまう可能性があります。この抗体は医学的意義は乏しいと考えられています。

この問題を解決するために、抗aCL・β2GP1キットもあります。

これは、β2GP1を加える検体と、加えない検体を用意し、それぞれの抗体価を比較することで、差があれば、一部は抗β2GP1抗体をみていると考えられます。

ただし、診断基準・分類基準として用いられている、Sapporo分類・Sydney改訂、また2023 ACR/EULAR Recommendationにおいては、この方法は組み入れられていません。

どの検査を提出すれば良いか

実臨床では、APSを疑った場合、以下の検査を提出しましょう

- ループスアンチコアグラント(LAC)(Russell蛇毒試験がよりよい)

- 抗カルジオリピン抗体(aCL) IgG・IgM

- 抗β2GPⅠ抗体 IgG・IgM

- 抗カルジオリピン抗体・抗β2GP1抗体を1度に検査できる、抗リン脂質抗体パネルでも可

診断基準に沿えば、これらが12週空けて2回陽性になることが必要です。

陽性になった場合でも焦らず、静脈血栓症・動脈血栓症・妊娠合併症の評価へとうつります。

これがある場合、12週待つべきか、優位と考えて治療を開始するかはかなり難しい判断になるため、膠原病リウマチ内科への紹介を推奨します。

コメント