Rituximab versus cyclophosphamide for ANCA-associated vasculitis

John H. Stone, Peter A. Merkel, Robert Spiera, Philip Seo, Carol A. Langford, Gary S. Hoffman, Cees G.M. Kallenberg, E. William St. Clair, Anthony Turkiewicz, Nadia K. Tchao, Lisa Webber, Linna Ding, Lourdes P. Sejismundo, Kathleen Mieras, David Weitzenkamp, David Ikle, Vicki Seyfert-Margolis, Mark Mueller, Paul Brunetta, Nancy B. Allen, Fernando C. Fervenza, Duvuru Geetha, Karina A. Keogh, Eugene Y. Kissin, Paul A. Monach, Tobias Peikert, Coen Stegeman, Steven R. Ytterberg, and Ulrich Specks, for the RAVE−ITN Research Group

N Engl J Med 2010;363:221-32.

Introduction

背景

- Wegener肉芽腫症と顕微鏡的多発血管炎はANCA関連血管炎に分類され、これらは小型から中型の血管を侵し、呼吸器系と腎臓に好発する

- シクロホスファミドとグルココルチコイドが約40年間、寛解導入療法の標準治療であった

わかっていること

- シクロホスファミドとグルココルチコイドの併用療法により、重症ANCA関連血管炎の治療転帰が死から疾患コントロールと一時的寛解へと劇的に改善した

- しかし、すべての患者が寛解に至るわけではなく、寛解した患者でも再燃がしばしば起こり、繰り返し治療が必要となる

- シクロホスファミドの副作用(不妊、血球減少、感染症、膀胱障害、悪性腫瘍)およびグルココルチコイドの長期投与による多数の副作用が、長期的な罹病と死亡の主要な原因となっている

- B リンパ球がANCA関連血管炎を含む自己免疫疾患の病因に重要な役割を果たしている

- ANCA関連血管炎において、活性化された末梢血Bリンパ球の割合が疾患活動性と相関し、シクロホスファミドのBリンパ球に対する特定の効果が治療効果と関連している

わかっていないこと

対照試験による、リツキシマブの重症ANCA関連血管炎における寛解導入療法としての有効性と安全性

今回の研究目的

重症ANCA関連血管炎患者において、リツキシマブとグルココルチコイドの併用が、6ヶ月までの完全寛解導入において、日次シクロホスファミドとグルココルチコイドの併用に対して非劣性であることを検証すること。リツキシマブとグルココルチコイドの治療が寛解を誘導し、6ヶ月までにプレドニゾンの中止を可能にするという仮説を検証する。

Method

9つの臨床施設で実施された多施設共同試験

研究デザイン

多施設共同、無作為化、二重盲検、ダブルダミー、非劣性試験

Inclusion criteria

- Chapel Hill Consensus Conferenceに即したWegener肉芽腫症または顕微鏡的多発血管炎の診断

- 新規発症、または以下の基準のすべてを満たす再燃

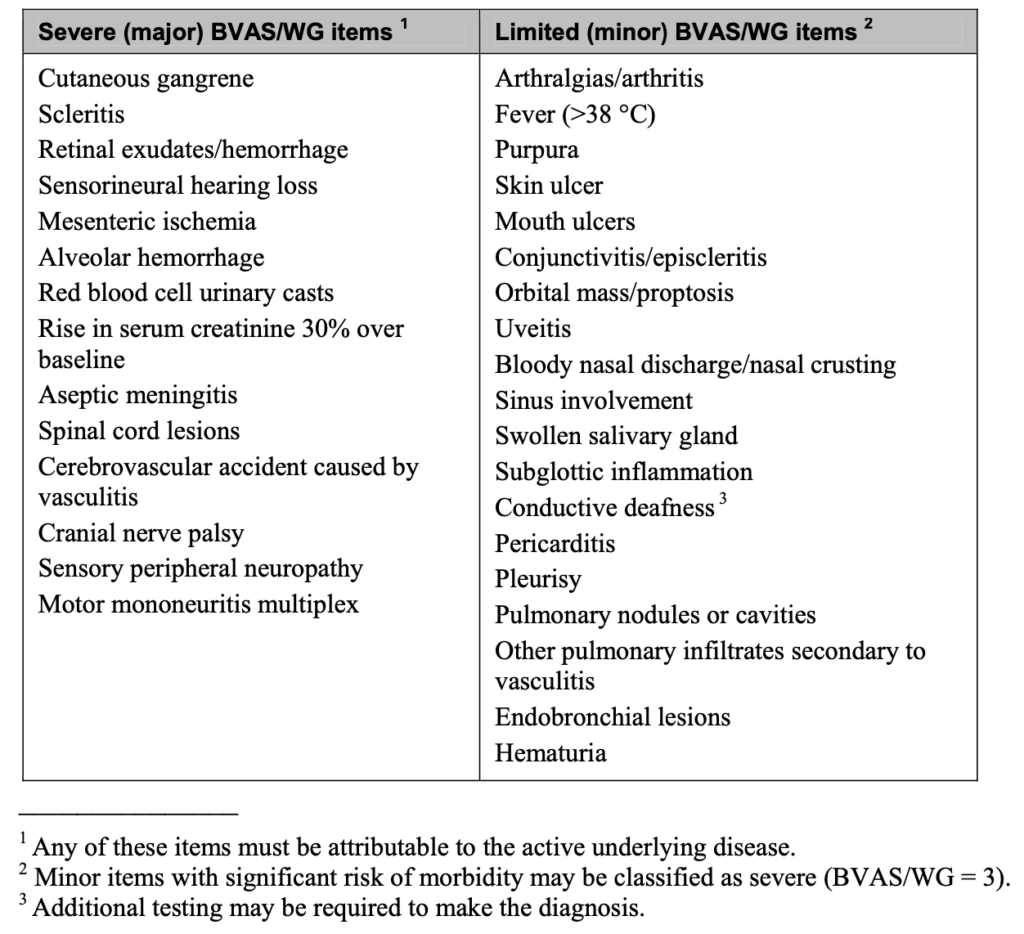

- BVAS/WGスコア3以上で通常はシクロフォスファミドによる治療を必要とする

- 以下に示されるMajor BVAS/WGが1つ異常あるか、CYCを要するほどの重症度

- PR3-ANCAまたはMPO-ANCAの血清検査陽性

Exclusion criteria

- 人工呼吸器を必要とするほど重度の肺胞出血

- 血清クレアチニン値>4.0 mg/dL(354 µmol/L)の進行した腎機能障害

- 肺胞出血そのものを除外しているわけではない

- 「severe」ANCA associated vasculitisと記載されているが、実際に重症の肺胞出血や腎障害は除外されている。

- 後述の結果でも、CCr 50-60程度はあり、腎に限って言えば重症とはいえない

介入

リツキシマブ群:

- リツキシマブ375 mg/m²を週1回、4週間静脈内投与

- プラセボ-シクロホスファミドを毎日経口投与

- 3-6ヶ月の間に寛解した患者はプラセボ-シクロホスファミドからプラセボ-アザチオプリンに切り替え

- グルココルチコイド:メチルプレドニゾロン1000 mgを1-3回パルス投与後、プレドニゾン1 mg/kg/日から開始し、5ヶ月までに中止

- グルココルチコイド:

- メチルプレドニゾロン1000 mgを1-3回パルス投与後

- プレドニゾン1 mg/kg/日から開始し、5ヶ月までに中止

- リツキシマブ初回投与日から1か月までにプレドニゾンを40 mg/日まで減量する。40 mg/日に到達したら、以下の手順で減量を継続する。

- 40 mg/日を2週間維持する。

- その後は2週間ごとに段階的に30 mg/日 → 20 mg/日 → 15 mg/日 → 10 mg/日 → 7.5 mg/日 → 5 mg/日 → 2.5 mg/日と減量し、完全中止に至るまで続ける。

Control

対照群:

- プラセボ-リツキシマブ静脈内投与

- シクロホスファミド2 mg/kg/日経口投与(腎機能に応じて調整)

- 3-6ヶ月の間に寛解した患者はシクロホスファミドからアザチオプリン2 mg/kg/日に切り替え

- グルココルチコイド:メチルプレドニゾロン1000 mgを1-3回パルス投与後、プレドニゾン1 mg/kg/日から開始し、5ヶ月までに中止

主要アウトカム

6ヶ月時点でのBVAS/WGスコア0 かつ プレドニゾン投与なしでの寛解達成

副次アウトカム

- プレドニゾン10 mg/日未満の投与下でのBVAS/WGスコア0

- 疾患再燃率

- グルココルチコイドの累積投与量

- SF-36スコア

- 有害事象の発生率

- 注釈)なお結果の欄では以下の様に記載されている

- 以下はMethodにはないが、Resultにはある

- Vasculitis Damage Index

- 末梢血CD19+ B細胞数

- ANCA反応

- 以下はMethodにはあるが、Resultにはない

- グルココルチコイドの累積投与量

- 以下はMethodにはないが、Resultにはある

解析方法

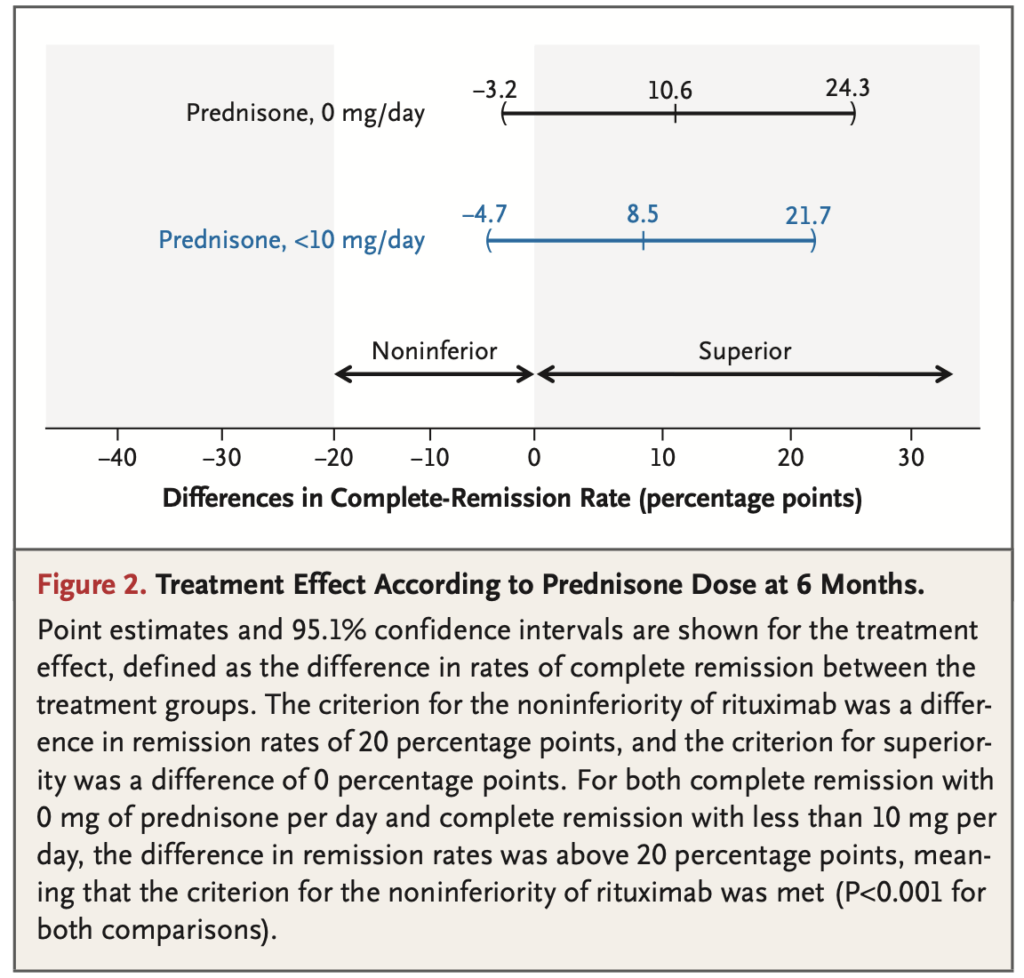

- サンプルサイズ:両群で70%の寛解率を想定、非劣性マージンを-20パーセントポイント、片側α=0.025、10%のドロップアウトを想定し、各群100名を登録(検出力83%)

- 主要解析はintention-to-treat法

- 6ヶ月前に脱落した患者は主要評価項目で治療失敗とみなした

- 非劣性の評価:治療差の平均値(リツキシマブ群の率-対照群の率)の95.1%信頼区間の下限を-20パーセントポイントと比較

- 優越性の評価:片側t検定で治療差の平均値をゼロと比較

- 事前に定義されたサブグループ解析を実施

- 有害事象率の比較にはPoisson回帰を使用

- すべての統計検定は両側検定、P<0.05を有意とした

Result

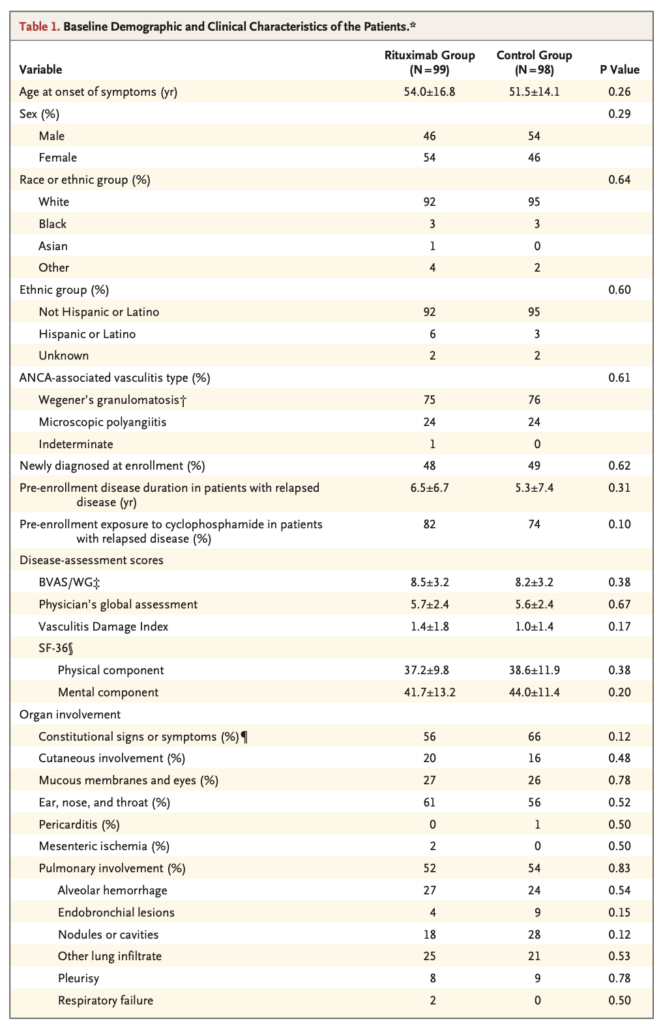

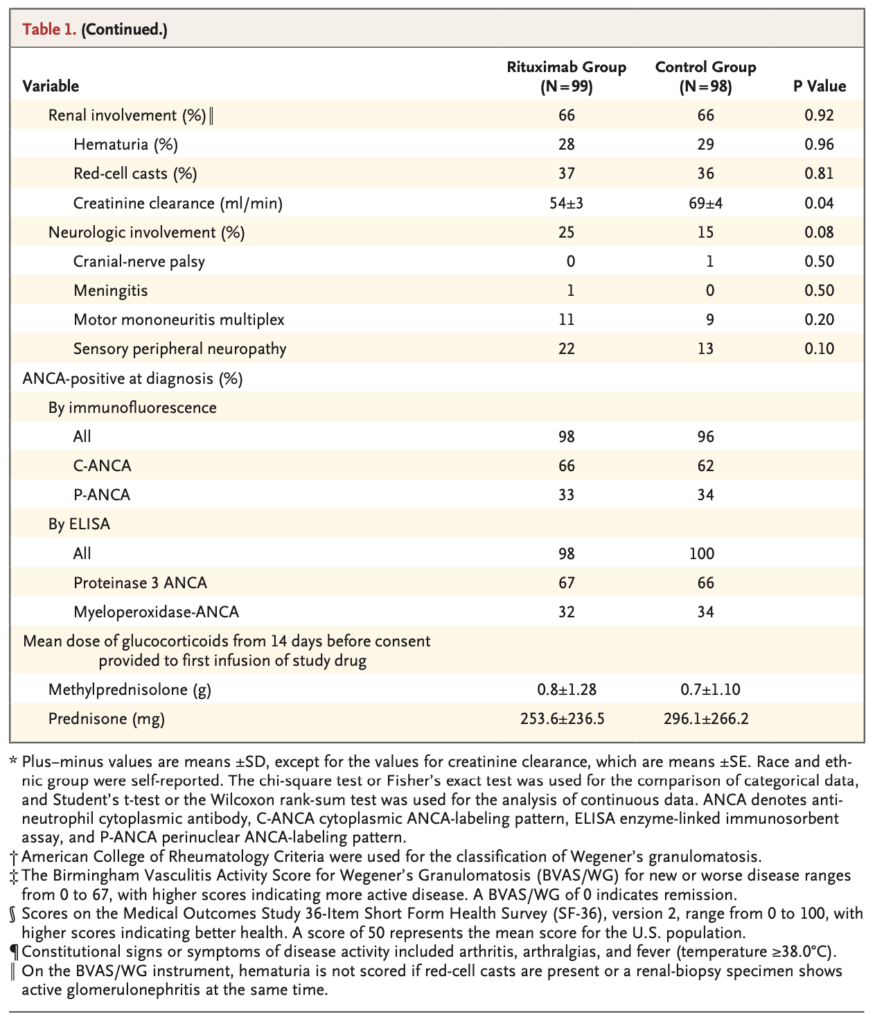

研究対象者

- 2004年12月30日から2008年6月30日までに197名のANCA関連血管炎患者を登録

- リツキシマブ群99名、対照群98名

- 顕微鏡的多発血管炎48名(24%)、Wegener肉芽腫症148名(75%)、判定不能1名

- 両群ともに約49%が新規診断例

- 平均BVAS/WGスコア:リツキシマブ群8.5±3.2、対照群8.2±3.2

- リツキシマブ群の84名(85%)、対照群の81名(83%)が早期治療失敗、クロスオーバー、最良医学的判断による治療切り替え、その他の理由による離脱なく6ヶ月の治療を完了

- 全患者の97%が少なくとも3回の治験薬投与を受けた

- 追跡不能例なし

- 注釈)

- 腎機能がかなりよい患者群である

主要評価項目

- リツキシマブ群:63/99名(64%)が主要評価項目達成

- 対照群:52/98名(53%)が主要評価項目達成

- 治療差11パーセントポイント、非劣性基準を満たす(P<0.001)

- 優越性は統計学的に有意ではない(95.1% CI: -3.2〜24.3パーセントポイント; P=0.09)

- 再発例のサブグループにおいて

- リツキシマブ群34/51名(67%)vs 対照群21/50名(42%)、P=0.01

- ANCAタイプ、新規診断、腎機能、BVAS/WG、年齢は主要比較に影響せず

サブグループ解析

- 再発例サブグループ:

- リツキシマブ群34/51名(67%)・対照群21/50名(42%)P=0.01

- ANCAタイプと臨床施設の差を調整後も再発例でのリツキシマブの優越性が持続(オッズ比1.40; 95% CI 1.03-1.91; P=0.03)

- 疾患タイプ別:

- Wegener肉芽腫症:リツキシマブ群46/73名(63%)、対照群37/74名(50%)、P=0.11

- 顕微鏡的多発血管炎:リツキシマブ群16/24名(67%)、対照群15/24名(62%)、P=0.76

- 主要腎疾患サブグループ(ベースライン時に尿中赤血球円柱、生検確認糸球体腎炎、または血清クレアチニン30%以上上昇のいずれかあり):

- リツキシマブ群51名(52%)、対照群51名(52%)がこのサブグループに該当

- ベースライン腎機能:

- リツキシマブ群で有意に低い(推定クレアチニンクリアランス53.8±29.8 vs 68.9±41.6 ml/分、P=0.04)

- クレアチニンクリアランスの改善は両群で同等(リツキシマブ群11.2 ml/分、対照群10.5 ml/分)

- 主要評価項目達成率

- リツキシマブ群31/51名(61%)、対照群32/51名(63%)、P=0.92

- 肺胞出血サブグループ:

- リツキシマブ群28名(28%)、対照群27名(28%)がこのサブグループに該当

- 主要評価項目達成率:リツキシマブ群16/28名(57%)、対照群11/27名(41%)、P=0.48

副次評価項目

- プレドニゾン10 mg/日未満での寛解

- リツキシマブ群70名(71%)、対照群61名(62%)、P=0.10

- 重度再燃

- リツキシマブ群6名、対照群10名、発生率0.011 vs 0.018/患者月、P=0.30

- 限定的再燃

- リツキシマブ群13回(11名)、対照群15回(14名)、発生率0.023 vs 0.027/患者月、P=0.81

- Vasculitis Damage Index

- リツキシマブ群1.3ポイント増加、対照群1.5ポイント増加、P=0.62

- QOL(SF-36)

- 両群間で有意差なし

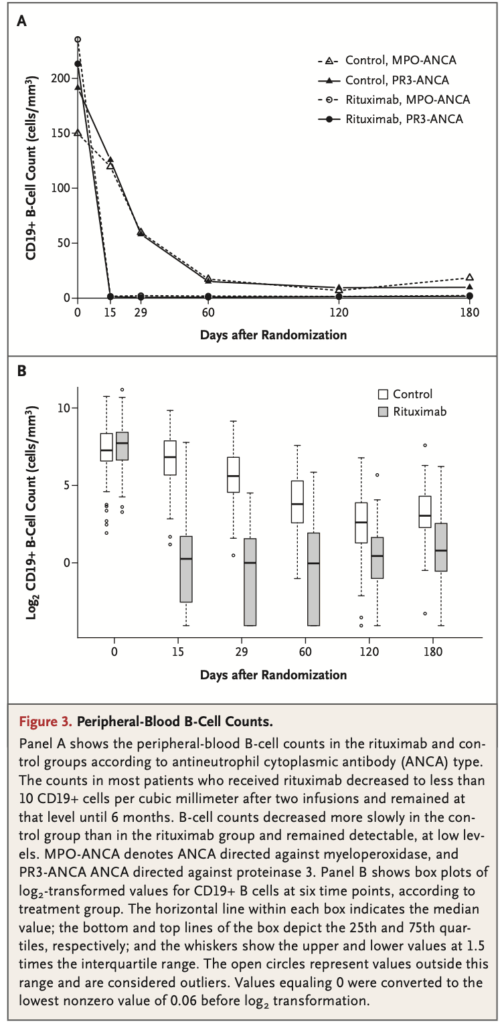

- 末梢血CD19+ B細胞

- リツキシマブ群では2回投与後に10 cells/mm³未満に減少し6ヶ月まで維持。対照群でも減少したが速度と程度はより少ない

- ANCA陰性化

- リツキシマブ群47%、対照群24%、P=0.004

- PR3-ANCA:リツキシマブ群50%、対照群17%、P<0.001

- MPO-ANCA:リツキシマブ群40%、対照群41%、P=0.95

- ANCA消失と主要評価項目達成に有意な関連なし

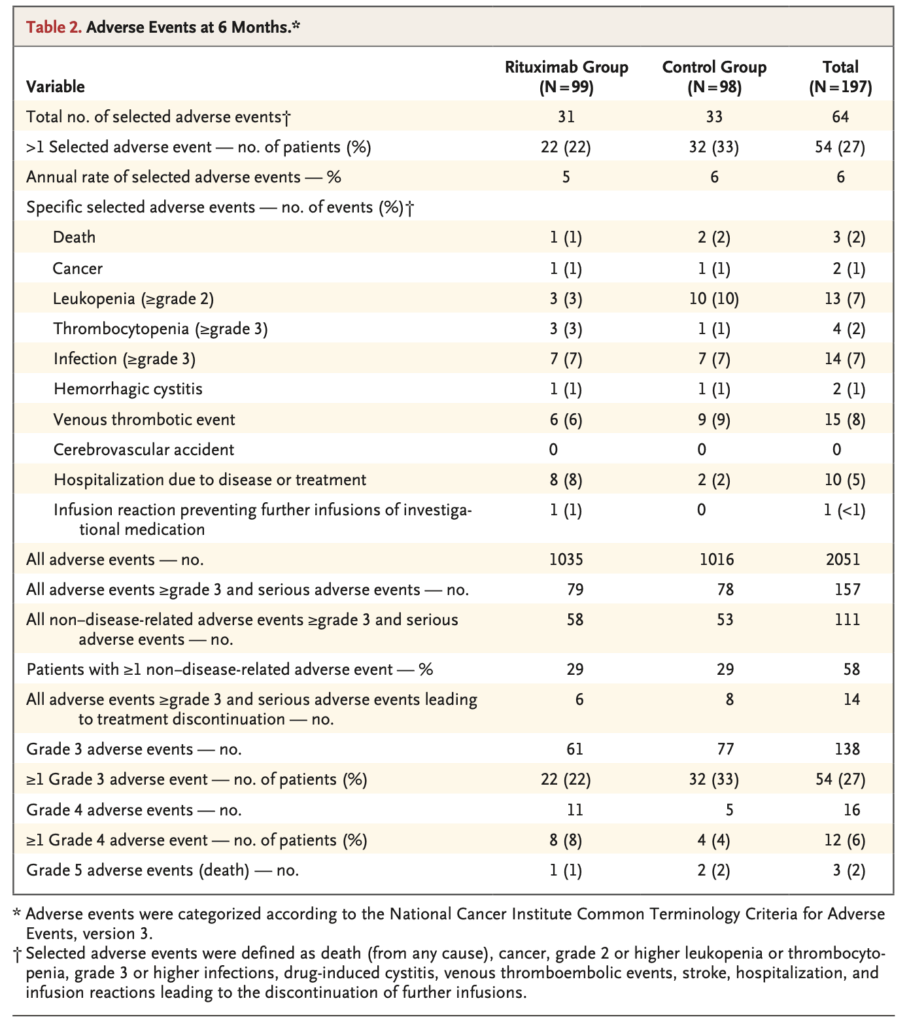

有害事象:

総有害事象、重篤な有害事象、非疾患関連有害事象の数、または少なくとも1つの非疾患関連有害事象を有した参加者数に両群間で有意差なし

- リツキシマブ群14名(14%)、対照群17名(17%)で治療中止につながる事象が発生

- 事前定義された選択された有害事象

- 対照群32名(33%)、リツキシマブ群22名(22%)、P=0.01

- グレード2以上の白血球減少:対照群10件、リツキシマブ群3件

- 対照群32名(33%)、リツキシマブ群22名(22%)、P=0.01

- 疾患または治療に関連した有害事象による入院:

- リツキシマブ群8名、対照群2名

- 最初の6ヶ月間の悪性腫瘍:

- 各群1名

- 死亡:

- リツキシマブ群1名、対照群2名

- 6ヶ月後に追加5名で6件の悪性腫瘍が発生(リツキシマブ群4名、対照群1名)

- リツキシマブ曝露患者124名中6名(5%)、非曝露患者73名中1名(1%)で悪性腫瘍発生、P=0.26

Discussion

結果の解釈

- リツキシマブとグルココルチコイドの併用療法は、重症ANCA関連血管炎患者の寛解導入において、シクロホスファミドとグルココルチコイドの併用療法に対して非劣性であることが示された

- 観察された治療効果はすべての臨床効果の測定において一貫していた

- リツキシマブ治療患者のより高い割合(64% vs 53%)が主要評価項目に到達し、その差は事前に規定された非劣性マージンを31%上回った

- 事前に規定されたサブグループ解析において、再発性疾患を有する患者でリツキシマブを受けた群は、シクロホスファミドを受けた群よりも実質的に良好な転帰を示した(67% vs 42%)

- 重度の腎疾患または肺胞出血を有する患者では、両治療レジメンで同様の転帰であった

Limitation

- 重症ANCA関連血管炎でANCA陽性の患者のみを登録したため、限定型Wegener肉芽腫症やANCA陰性患者への治療効果は不明

- 人工呼吸器を必要とするほど重度の肺胞出血患者、および進行した腎機能障害(血清クレアチニン>4.0 mg/dL)の患者は除外されており、このような患者における両レジメンの比較効果は不明

- 寛解導入にのみ焦点を当てており、リツキシマブによる再治療の問題は扱っていない

- リツキシマブは末梢血B細胞の回復後(9-12ヶ月と予想)は再投与されなかった

- 6ヶ月の期間は、シクロホスファミドに関連する特定の有害事象(不妊など)を検出するには短すぎた可能性がある

- 6ヶ月時点での寛解の可能性は、グルココルチコイドが完全に中止されたかどうか、および寛解の具体的な定義によって影響を受ける。他の血管炎試験とのデザインの違いにより、本試験の寛解率が一部の他の血管炎試験よりも低かった可能性がある

臨床への影響

重症ANCA関連血管炎の新規発症患者において、リツキシマブとグルココルチコイドによる治療は標準レジメンに対して非劣性であり、再発性疾患においては優越性がある可能性がある

この論文の良い点

- 多施設共同無作為化二重盲検比較試験という高いエビデンスレベルのデザイン

- 主要評価項目を(BVAS/WG 0かつプレドニゾン中止)と現実に目指すべき目標に設定されている点

- 追跡不能例がなく、97%の患者が少なくとも3回の治験薬投与を受けるなど、高い完遂率

- 臨床的に重要な複数の副次評価項目を評価

- プレドニゾロン量=0を寛解と定義しているRCTは珍しいと考える

- 後のLoVAS trialでもPSL<10mg

悪い点

- 6ヶ月という比較的短い観察期間

- サンプルサイズの計算で想定した寛解率(70%)と実際の寛解率(53-64%)に乖離がある

- 一部のサブグループ(重度肺胞出血、進行した腎機能障害)を除外しているため、一般化可能性が限定的

- リツキシマブ群で6ヶ月後に悪性腫瘍の発生が数値的に多い傾向があり(統計的有意差はないが)、長期的な安全性の懸念がある

- ANCA消失と臨床的寛解との関連が示されなかったことの機序的解釈が不明確

- グルココルチコイド中止を主要評価項目に含めたことで、他の試験との直接比較が困難

- 「severe」としつつも、最重症の腎障害・肺胞出血は除外されており、実際の患者群も腎機能はそこまで重症ではない

- 現在はシクロフォスファミドの投与方法は静注が主に用いられている。それはMPAにおいて、経口と点滴を比較し、点滴の方が寛解達成率が高く、副作用が低いというエビデンスがあるため PMID: 29247314

- ただ点滴の方が再発率が高い可能性はあり、必ずしも点滴が優れているわけではない

コメント