- この論文のまとめ

- 一言で言うと:腎病変のあるMPA・GPAに対してリツキシマブ(RTX)を初めて寛解導入で使用した論文で、RTXを投与するとシクロホスファミド(CYC)を減量できる可能性が示唆された

- 背景:腎病変のあるANCA関連血管炎(AAV)の寛解導入療法には、グルココルチコイドとシクロホスファミドの投与が中心であるが、病態としても症例報告からもリツキシマブが有効である可能性がある。

- 目的:寛解導入療法において、RTXはIVCYを減量できることを証明する

- 結果:RTXを併用するとIVCYの使用量が少なくても同等の臨床効果が認められた

- 解釈:同上

Rituximab versus Cyclophosphamide in ANCA-Associated Renal Vasculitis

Rachel B. Jones, Jan Willem Cohen Tervaert, Thomas Hauser, Raashid Luqmani, Matthew D. Morgan, Chen Au Peh, Caroline O. Savage, Mårten Segelmark, Vladimir Tesar, Pieter van Paassen, Dorothy Walsh, Michael Walsh, Kerstin Westman, David R.W. Jayne, for the European Vasculitis Study Group

N Engl J Med 2010;363:211-20

Introduction

背景

- ANCA関連血管炎(Wegener肉芽腫症、顕微鏡的多発血管炎を含む)は、主に微小血管を侵す血管炎と好中球細胞質抗原に対する自己抗体を特徴とする。

- 腎病変は患者の70%に発生し、急速進行性糸球体腎炎として現れる

- 現在の標準治療はシクロホスファミドと高用量グルココルチコイドである。

- この治療は70-90%の患者で有効だが、白血球減少、重症感染症、悪性腫瘍、卵巣機能不全などと関連する。

- 1年死亡率は15%を超え、感染症と活動性血管炎が早期死亡の主な原因である。

- リツキシマブは非ホジキンリンパ腫と関節リウマチの治療で承認されたB細胞除去抗CD20モノクローナル抗体である。

- ANCA関連血管炎において、B細胞活性化とB細胞活性化因子のレベルは疾患活動性と相関する。

- 難治性ANCA関連血管炎患者の80-90%でリツキシマブ治療により持続寛解が報告されている

わかっていること

- シクロホスファミド誘導療法はANCA関連血管炎の70-90%で有効

- リツキシマブは難治性ANCA関連血管炎患者の80-90%で寛解をもたらす

- B細胞とANCAがANCA関連血管炎の病因に関与している

わかっていないこと

- 新規診断のANCA関連腎血管炎に対するリツキシマブ中心の治療法が、従来のシクロホスファミド中心の治療法と比較して、より有効で安全かどうか

今回の研究目的

最近診断された重症ANCA関連血管炎患者の寛解導入療法として、リツキシマブベースの治療法と従来のシクロホスファミド療法の治療反応と重篤な有害事象の発生率を評価すること

Method

ヨーロッパとオーストラリアの8施設

研究デザイン

非盲検、2群、並行デザイン、ランダム化試験

Inclusion criteria

- 新規診断のANCA関連血管炎

- MPO-ANCA and/or PR3-ANCA陽性

- 腎病変

- 生検で壊死性糸球体腎炎、または尿検査で赤血球円柱または血尿(高倍率視野で≥30個の赤血球)

Exclusion criteria

- 以前のシクロフォスファミドの使用(点滴、2週間以上の経口)

- 他の自己免疫疾患の合併

- B型肝炎、HIVなどの感染歴

介入

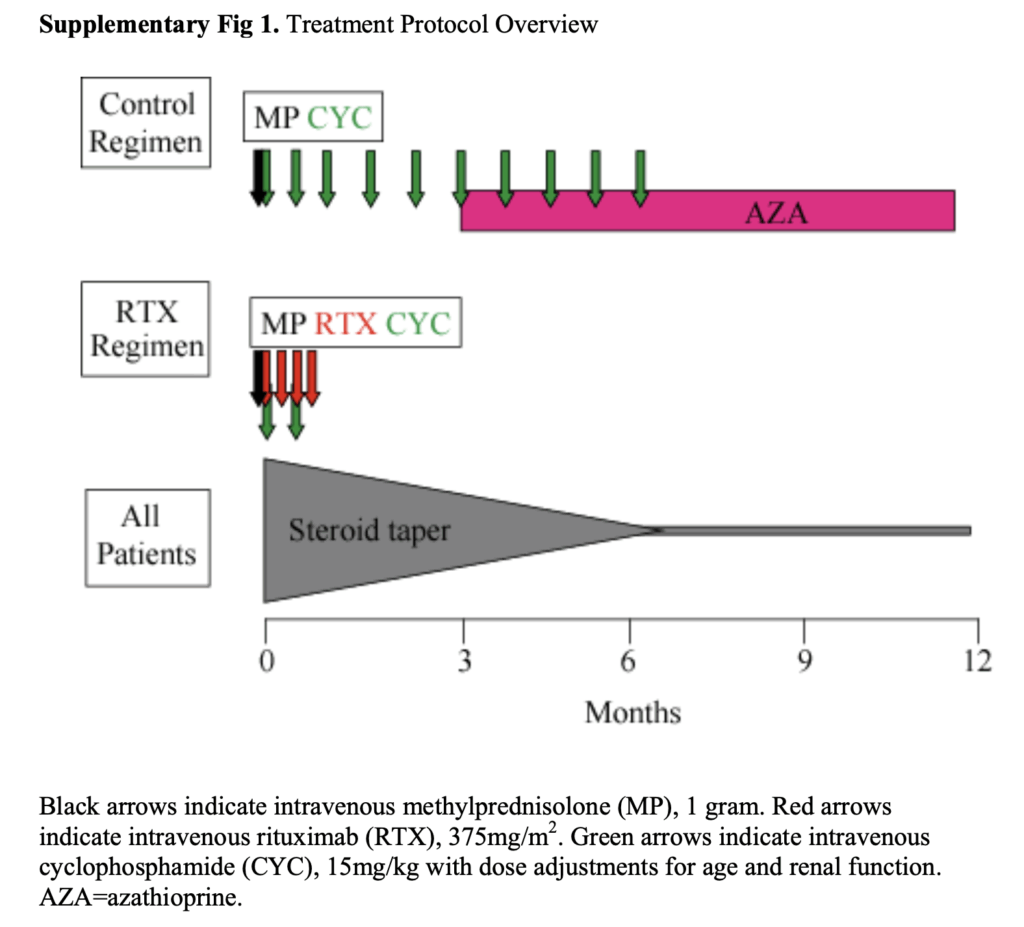

リツキシマブ群:

- リツキシマブ375mg/m²を週1回、4週間連続投与

- 第1回と第3回のリツキシマブ投与時に静注シクロホスファミド15mg/kg

- アザチオプリンによる維持療法なし

- 最初の6ヶ月以内に進行性疾患がある場合、3回目の静注シクロホスファミド(15mg/kg)投与が許可された

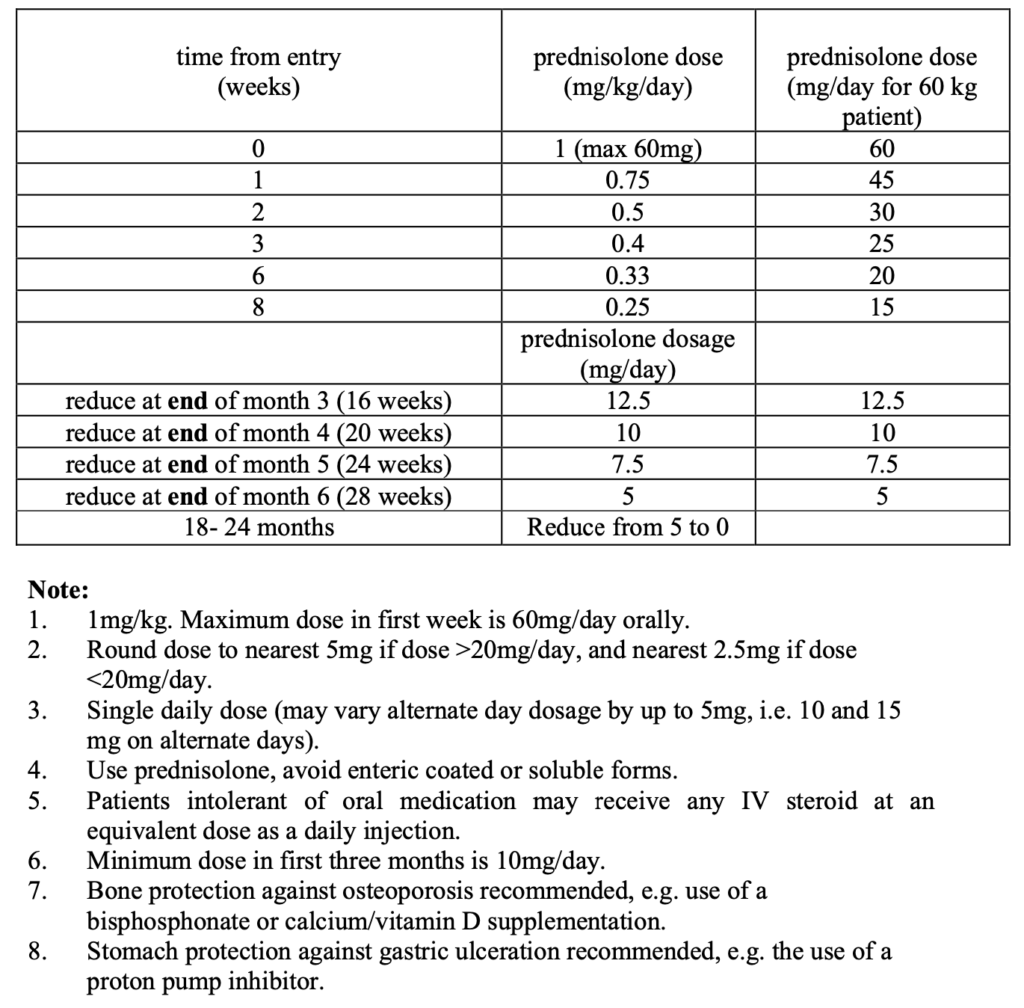

- ランダム化後、両群ともメチルプレドニゾロン静注(1g)と同じ経口グルココルチコイド療法(最初1mg/kg/日、6ヶ月終了時に5mg/日に減量)

- ランダム化前: 最大2gの静注メチルプレドニゾロン可(局所の判断)

- ランダム化後(両群共通):

- 静注メチルプレドニゾロン 1g

- 経口: 1mg/kg/日で開始 → 6ヶ月終了時に5mg/日に減量

- 注釈

- 現在はMPA/GPAの寛解導入療法はRTX単独で行うことが一般的だが、この論文の時点ではRTXはIVCYを減量できる能力をみる目的で使用されているため、併用されている。

- つまりOver treatmentになっている可能性がある。

- ステロイド減量レジメンはそれなりに早い。

Control

- 静注シクロホスファミドを3-6ヶ月間投与後、アザチオプリン投与

- ランダム化後、リツキシマブ群と同じグルココルチコイド療法

主要アウトカム

- 12ヶ月時点での持続寛解率

- 寛解(Remission): BVAS=0が2ヶ月間維持

- 持続寛解(Sustained remission): BVAS=0が少なくとも6ヶ月間維持

- 再燃(Relapse): BVASで示される疾患活動性の再発または新たな出現(活動性血管炎に起因)

- 進行性疾患(Progressive disease): 血尿・蛋白尿の持続でGFRの改善がない、またはBVASの主要な非腎項目が6週時点で継続

- 重篤な有害事象

副次アウトカム

- 寛解までの期間

- 0-3ヶ月間のBVASの変化

- GFRの変化

- プレドニゾロン投与量

- SF-36スコア

- Vasculitis Damage Indexスコア(0-12ヶ月間)

- 重大な有害事象、感染症、死亡

解析方法

- intention-to-treat解析

- 死亡患者の欠測検査データは最終観察値を繰り越す方法で補完

- カテゴリ変数は値とパーセンテージで、連続変数は中央値と四分位範囲で表現

- 比率はカイ二乗検定で比較

- 有害事象は発生率で表現

- time-to-event解析はlog-rank検定

- GFRの変化は共分散分析で評価

- P<0.05を統計学的有意と判断

Result

研究対象者

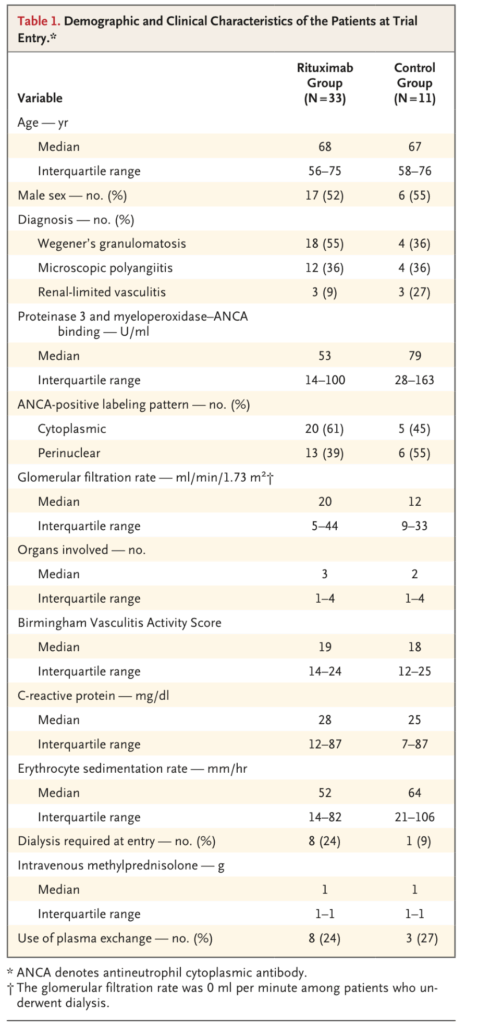

- 2006年6月から2007年6月まで44名が登録

- ランダム化は3:1の比率(リツキシマブ群33名、対照群11名)

- 年齢中央値68歳

- GFR中央値18ml/min/1.73m²

- フォローアップの脱落なし

- 12ヶ月までにリツキシマブ群6名、対照群1名が死亡

- 対照群でさらに1名が19ヶ月時点で死亡

- リツキシマブ群で2名が3回目のシクロホスファミド投与を受けた(1名は治療失敗、1名はプロトコル違反だが治療成功と分類)

- 注釈

- 年齢が67−68歳と高齢

- GFRが25−28程度と腎病変は重症

主要評価項目

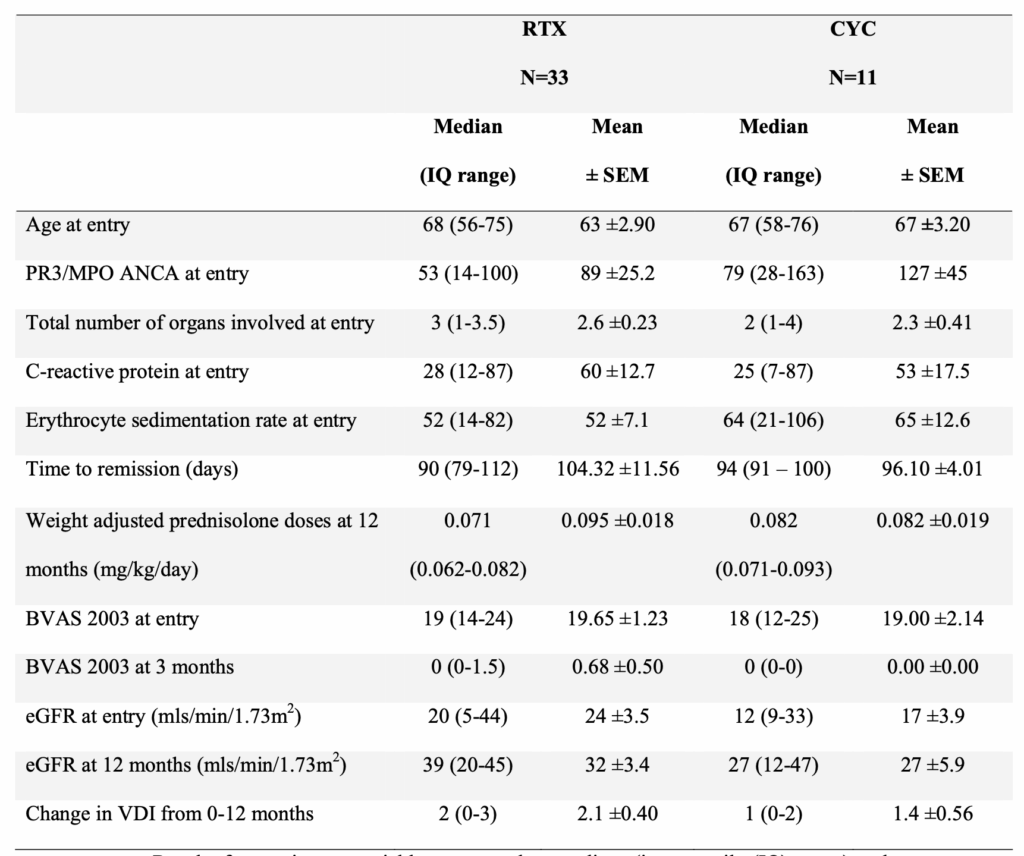

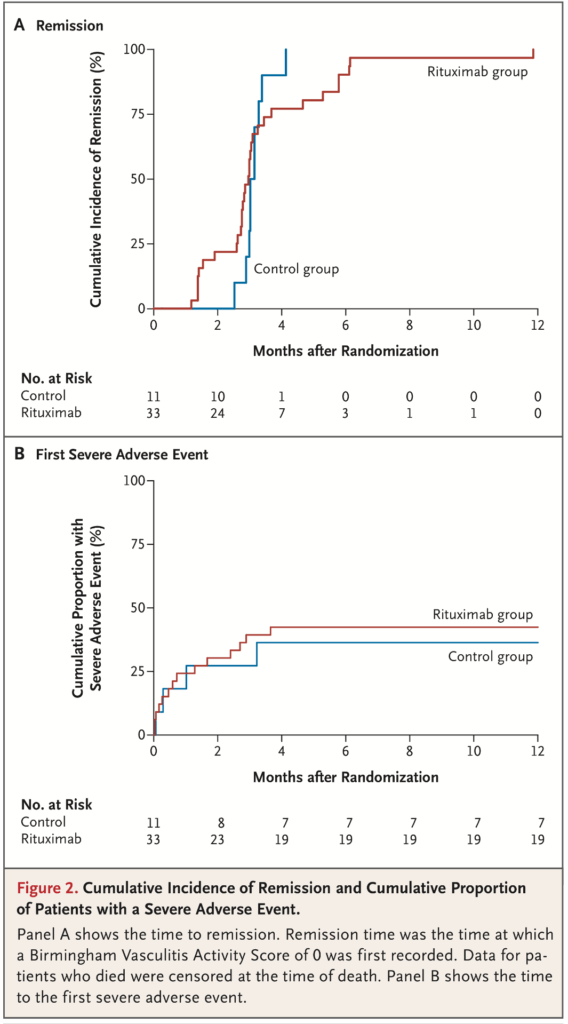

持続寛解率:

- リツキシマブ群:25/33名(76%)

- 対照群:9/11名(82%)

- 絶対差:-6ポイント(95% CI, -33〜21; P=0.68)

- 生存者のみでは、リツキシマブ群93%、対照群90%が持続寛解(P=0.80)

- 透析依存の9名中、リツキシマブ群8名中6名が持続寛解(うち5名は透析不要に)、対照群1名は研究開始直後に死亡

- 寛解までの期間中央値:リツキシマブ群90日(IQR 79-112)、対照群94日(IQR 91-100)(P=0.87)

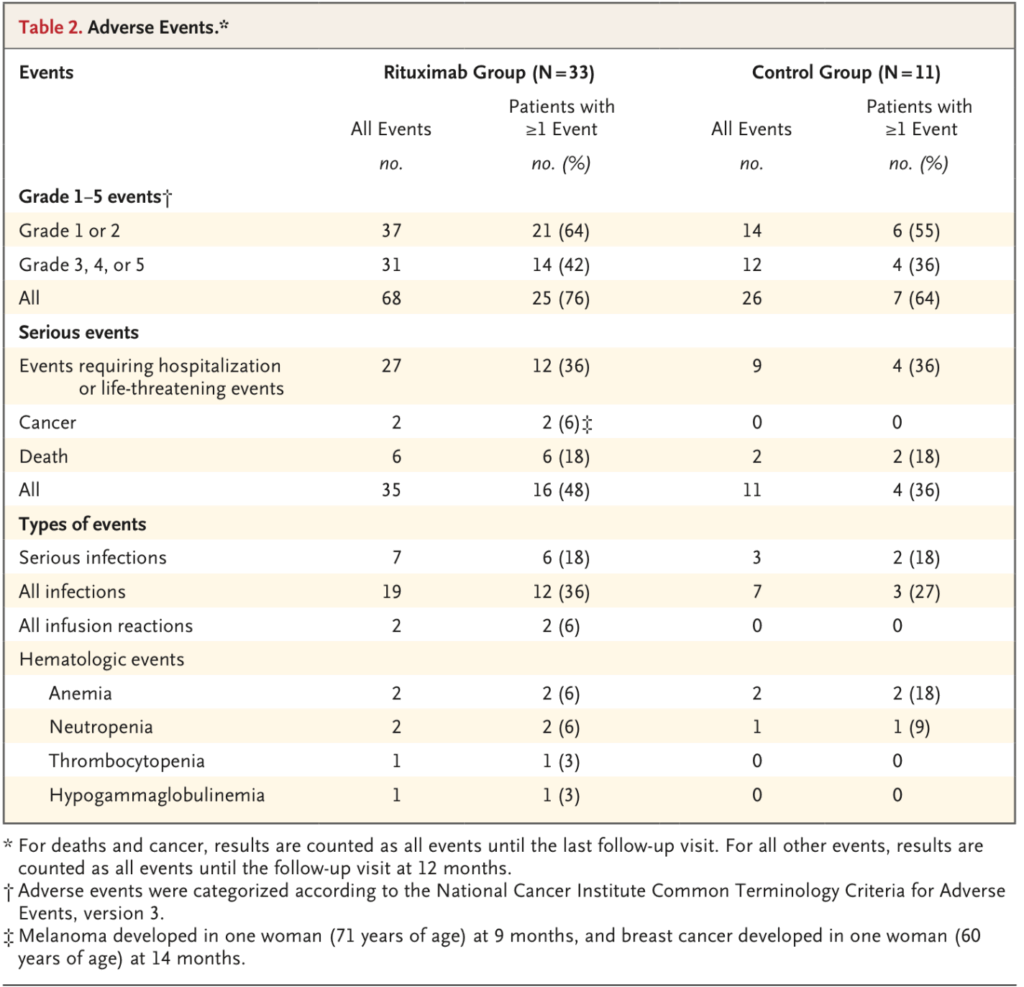

重篤な有害事象:

- リツキシマブ群:31件が14/33名(42%)に発生

- 対照群:12件が4/11名(36%)に発生

- 発生率:リツキシマブ群1.00/患者年(95% CI 0.69-1.44)、対照群1.10/患者年(95% CI 0.61-1.99; P=0.77)

死亡:

- リツキシマブ群:6/33名(18%)

- 対照群:2/11名(18%)(P=1.00)

- 死亡までの期間中央値:81日(リツキシマブ群22-330日、対照群2-601日)

- 死亡時年齢中央値:76歳(リツキシマブ群63-84歳、対照群76-82歳)

- 死亡者の研究開始時GFR中央値:9ml/min(リツキシマブ群0-29、対照群0-9)

- 死因:感染症(リツキシマブ群3名、対照群1名)、心血管疾患(各群1名)、末期腎不全合併症(リツキシマブ群2名)

副次評価項目

感染症:

- リツキシマブ群:19件が12/33名(36%)に発生

- 対照群:7件が3/11名(27%)に発生

- 発生率:リツキシマブ群0.66/患者年、対照群0.60/患者年

- ニューモシスチス肺炎は両群で発生なし

- 抗菌薬予防投与:リツキシマブ群22/33名(67%)、対照群8/11名(73%)

B細胞除去:

- リツキシマブ群:6週までに82%、12ヶ月時点で75%が達成(<2×10⁶個/L)

- 対照群:64%が試験期間中のある時点で達成

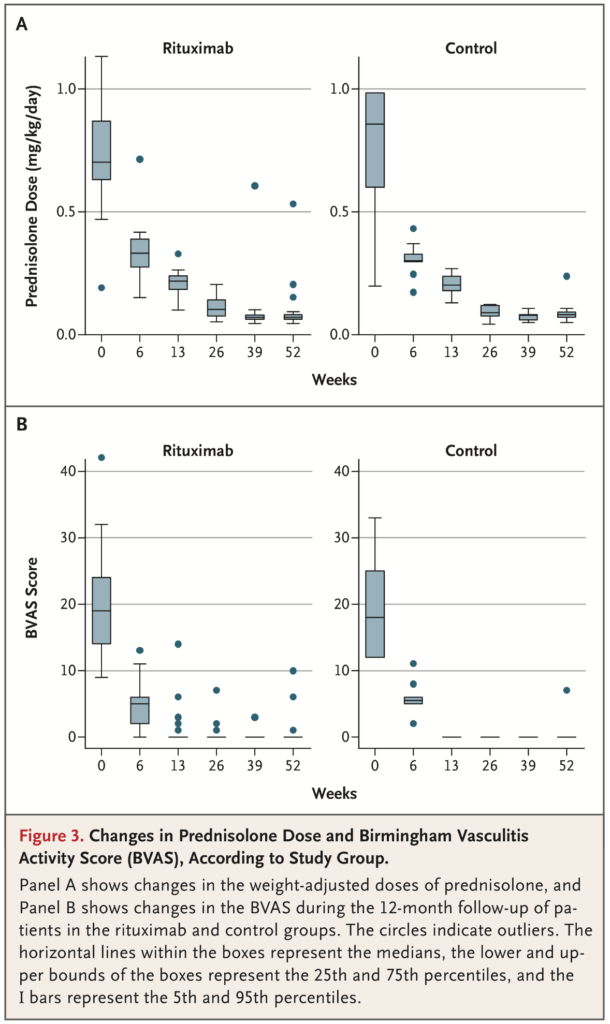

プレドニゾロン投与量:

- 両群でプロトコル通り減量

- 9ヶ月時点で5mg/日:リツキシマブ群96%、対照群89%

- 12ヶ月時点の体重調整投与量中央値:リツキシマブ群0.071mg/kg/日(IQR 0.062-0.082)、対照群0.082mg/kg/日(IQR 0.071-0.093)(P=0.78)

寛解(BVAS 0が2ヶ月間):

- リツキシマブ群:30/33名(91%)

- 対照群:10/11名(91%)

- BVAS中央値の変化:

- リツキシマブ群:19(IQR 14-24)→0(IQR 0-1.5)at 3ヶ月

- 対照群:18(IQR 12-25)→0(IQR 0-0)at 3ヶ月

GFR:

- リツキシマブ群:20ml/min/1.73m²(IQR 5-44)→39ml/min/1.73m²(IQR 20-45)at 12ヶ月

- 対照群:12ml/min/1.73m²(IQR 9-33)→27ml/min/1.73m²(IQR 12-47)at 12ヶ月

- 中央値の比較:P=0.14

- 平均変化量の差:リツキシマブ群が対照群より5ml/min大きい(95% CI -9〜19; P=0.49)

ANCA陰性化:

- リツキシマブ群:全例

- 対照群:8/10名(80%)

再発:

- 12ヶ月フォローアップ時点:リツキシマブ群4/27名(15%)、対照群1/10名(10%)(P=0.70)

Vasculitis Damage Indexスコアの変化中央値:

- リツキシマブ群:2点(IQR 0-3)

- 対照群:1点(IQR 0-2)(P=0.38)

SF-36スコア:

- 身体的コンポーネント:両群間で有意差なし(P=0.36)

- 精神的コンポーネント:対照群が有意に良好(P=0.04)だが、リツキシマブ群の2名の外れ値が原因で、これらを除外すると有意差消失(P=0.32)

透析依存患者(研究開始時9名)の転帰:

- 3名(33%)が死亡

- 6名(67%)が少なくとも1回の重篤な有害事象

- 7名(78%)が少なくとも1回の重大な有害事象

Discussion

結果の解釈

- リツキシマブベースの治療法は従来の静注シクロホスファミド治療に対して優越性を示さなかった

- 両治療群とも高い持続寛解率を達成した

- リツキシマブベースの治療法は早期の重篤な有害事象の減少と関連しなかった

- 高用量グルココルチコイドと2回のシクロホスファミド投与が初期反応に寄与したが、リツキシマブ群の大多数の患者で見られた持続的な疾患コントロールを説明するには不十分

- リツキシマブ群での持続的な反応は、早期のリツキシマブ治療の長期持続効果によるものと考えられる

- 死亡率は両治療群で同じで、大規模コホート研究および他の試験と一致

- 死亡の50%は感染症が原因で、大多数の死亡は治療早期(3ヶ月前)に発生

- リツキシマブによるB細胞除去は臨床反応と関連し、リツキシマブ群の全患者が6ヶ月でANCA陰性となった

- この試験のANCA陰性化率は、以前の研究のシクロホスファミド療法よりも高かった

- B細胞の抗原提示やT細胞共刺激などの他のB細胞機能の障害も、リツキシマブの治療メカニズムに寄与している可能性がある

Limitation

- 試験は非盲検

- 12ヶ月以降の寛解持続期間や寛解維持のための反復リツキシマブ投与の価値は評価していない

- より大規模な試験が結果確認のために必要

- リツキシマブの安全性・有効性評価のためにはより長期の評価が必要

臨床への影響

- リツキシマブの使用により、シクロホスファミドへの曝露を減らし、維持免疫抑制療法を回避できる可能性がある

- リツキシマブは急速進行性糸球体腎炎患者の一次治療としての経験不足のため、リツキシマブ療法に初期2回のシクロホスファミド投与を含めた

- リツキシマブの利点は、疾患管理の初期段階ではなく、大量累積投与のシクロホスファミドと維持免疫抑制療法の回避による長期フォローアップでより明らかになる可能性がある

この論文の良い点

- 高齢患者を含めた(年齢上限なし)ことで、重症疾患患者集団をより正確に反映

- 腎病変が主な疾患症状で、客観的測定(クレアチニン値など)を使用

- コルチコステロイド減量プロトコルの遵守良好

- フォローアップの脱落なし

- B細胞除去率を測定することでこれと臨床所見との関連を推定できる

悪い点

- 非盲検試験

- サンプルサイズが比較的小さい(44名)

- 3:1のランダム化比率により対照群が少ない

- 12ヶ月以降の長期アウトカムが不明

- リツキシマブ群が従来療法と同じグルココルチコイドと初期シクロホスファミドを受けたため、リツキシマブ単独の効果が不明確

- AAVに対するRTX投与レジメンが確立しておらず、IVCYと併用するというレジメンで実施されている

コメント